2024.12.20

一次相続対策のみでは、後の「争族」につながる? 「二次への備え」が家族円満のカギ【第3回】

情報誌レッツプラザ2024年Summer号より引用

前回は、二次相続で"争族"が発生しやすい要因について解説しましたが、そうした事態を回避するにはどうしたらよいのでしょう。ここでは、一次相続のみならず、問題が起こりやすい二次相続も乗り越え、家族円満を実現するための対策について押さえていきましょう。

まずは相続の最終形を描き、そのうえで対策を検討する

一次相続はもちろん、問題が発生しやすい二次相続もしっかりクリアし、家族円満を実現する――。そのためには「まずは一次、その後に二次の対策を検討する」のではなく、「二次を含めたトータルの対策を一次発生前から早めに検討する」ことがなにより重要です。

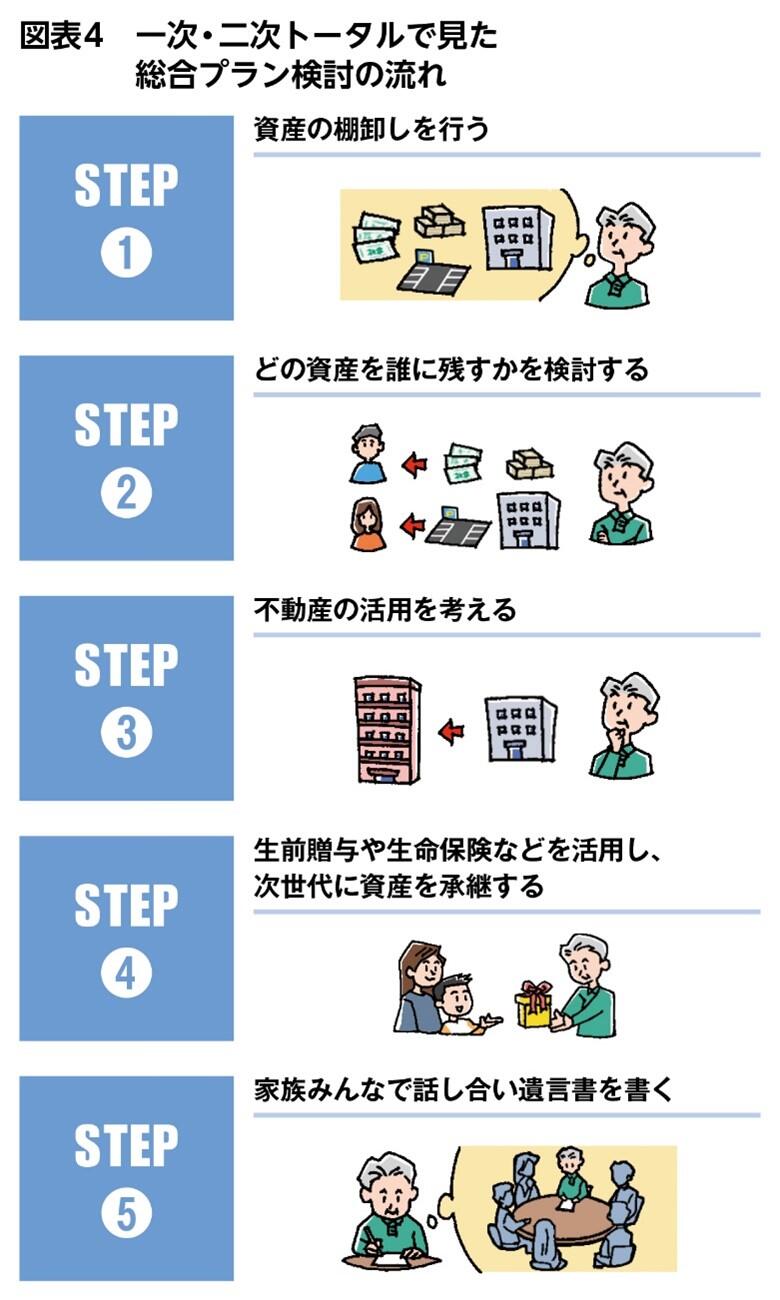

具体的なステップは図表4の通りです。

まずは、STEP❶「資産の棚卸し」で不動産や預貯金、保険、投資商品、会員権なども含め、所有するすべての資産を把握します。そのうえで、そのまま残しておきたい資産、活用を検討したい資産、相続税の納税資金に充てる資産などに色分けしていきましょう。

STEP❷では、棚卸しした資産について、二次相続、つまり両親の相続が完了した時点で誰に何を持っていてほしいかを検討します。親世代と子世代で意向が異なることがあるので、事前に相続人の想いも確認するのがよいでしょう。

不動産活用などにより納税・分割を円滑に進める

誰にどう資産を相続させるかを決めたら、その実現方法を検討していきます。その際に、まず検討すべきは納税対策です。相続財産の大部分が不動産の場合、相続税を払うだけの現預金が足りず、トラブルにつながるケースもあるので、まずは各相続人に課せられる相続税額を把握しましょう。また、前回もお話ししましたが、一次・二次相続での財産の分配の仕方や、利用する制度によって税額が変動するため、相続税額の試算については専門家に相談することをお勧めします。

相続税額を把握したら、相続人が納税資金を確保しつつ、スムーズに承継できるよう、具体的なプランを立てていきます。その方法の1つとして検討したいのが、STEP❸の不動産の活用です。不動産活用は主に新築・建て替え、賃貸、組み換えなどがあり、適切な手法を選ぶことで分割対策や納税対策、収益性の向上、管理手間の軽減などさまざまな効果が見込めます。

例えば、所有する土地に収益物件を建設すると、その土地は貸家建付地評価となり相続税評価額が下がります。また、未利活用の土地や管理手間がかかる老朽化ビルなどを売却し、その資金で区分マンションを複数戸購入した場合、相続税評価額を下げつつ、分割対策や収益性の向上、管理手間の軽減を図ることが可能です。

生前に次世代へ資産を承継する対策も検討する

不動産活用と同時に、相続が発生する前に次世代に資産を渡すことも検討します。これがSTEP❹です。その方法の1つとして、生命保険への加入があります。死亡保険金は法定相続人1人あたり500万円が非課税になり、相続人が2人ならば現預金1,000万円を保険に組み換えるだけで課税額を圧縮することができます。80歳を超えても加入できる一時払終身保険もあります。

もう1つの方法は生前贈与です。2024年から暦年贈与の加算期間延長や相続時精算課税制度の基礎控除新設など制度が変更されましたので、変更内容を把握したうえで活用を検討しましょう。生前贈与は早い時期から実行したほうが有効で、50代から始めても早すぎることはありません。特に多くの不動産をご所有の方は、生前贈与を含めた対策を検討することをお勧めします(生前贈与の制度変更についてはこちらからご確認ください)。

遺言書や民事信託など実現のための準備を進める

資産を次世代に承継するプランとその対策がまとまったら、STEP❺として遺言書を作成しましょう。家族円満の実現に向けては、問題が起きやすい二次相続の被相続人、つまり残された配偶者の遺言書が非常に重要となります。遺言書があれば被相続人である親の意思を前提にして遺産分割を行うことができますが、遺言書がない場合は基本的に法定相続割合をベースに相続人が遺産分割協議を行うことになります。

介護してくれた子どもに多くを相続したい、自宅や事業用不動産は家を継ぐ子どもに残したいなど、想いを実現するには遺言書を作成しましょう。また、遺言書を残す場合は、相続人、特に子どもに自身の想いを話し、理解してもらうことが重要です。相続人の理解が得られている内容ならば、相続発生時に争いが起きる可能性も少ないでしょう。

遺言書は気持ちが変化したら何度でも書き直せるため、まずは書いてみることをお勧めします。70歳になったら書くなどと期限を決めるのもよいでしょう。その際は、遺言書の紛失や偽造を防止できる公正証書遺言がベストです。

さて、一次・二次トータルでの相続対策検討の流れを見てきましたが、もう1つ押さえておくべきポイントとして認知症のリスクがあります。認知症になると資産の売却をはじめ契約などの法律行為ができなくなるため、事前に思い描いていた相続対策の遂行が難しくなる可能性があります。そのため、認知症になる前に、早めに前述の各STEPを実行し遺言書を完成させておく、あるいは遺言と同様の効果が期待できる民事信託(家族信託)を設定するなど、何らかの対策を打っておきましょう。

また、一度相続対策の方針を決めても、例えば介護費用で納税資金が減ってしまった、一次相続後に兄弟から相続を受けて相続財産が増えたなど、さまざまな事情から相続人の立場や経済状況が変化することもあるでしょう。そのため、相続の方針は定期的に見直す必要があることも念頭に置きたいところです。その場合も、指針となる想いの共有が家族内でできていれば、それに沿ってスムーズに軌道修正していくことができるでしょう。

一次・二次相続を乗り越え、家族円満を実現した事例

一次・二次相続を踏まえた相続対策を行うには、早い段階から検討が必要です。ここでは、早めに方針を決め家族で話し合ったうえで遺言書を書いたり、法人化などのスキームを活用したりしながら包括的な相続・認知症対策が実現できた事例をご紹介します。

事例❶ 土地とビルの複数戸を等価交換し、スムーズで満足のいく相続を実現

企業経営者のTさんはターミナル駅の駅前に150坪の土地を所有し、自社ビルを構えていました。しかし数年前から駅前再開発計画が進行し、Tさんにも事業者から土地売却の打診がありました。Tさんの主な資産はその土地と自宅のみで、先々相続が発生することを考えると分割しづらい土地のまま保有し続けることは得策ではありません。

そこで、Tさんはその土地と再開発で新設される複合ビルの一部を等価交換することを検討し始め、自分と妻の相続について詳細を決めるために3人の子どもたちと話し合いました。将来事業を承継する長男は会社の経営を考え、等価交換をするのであれば収益性の高い賃貸商業区分を相続したいとのこと。ほかの2人の子どもは会社勤めのため、管理手間がかからず、売却しやすい賃貸住宅区分の相続を希望。話し合いの結果、等価交換を実施のうえ、複合ビルの賃貸住宅区分8戸、賃貸商業区分4区画を取得し、一次相続でそれぞれに相続することにしました。また、自宅は相続税評価額の最適化も考慮し一次相続では妻に相続しますが、妻の相続が発生したらTさんと同居している長男が相続することで話がまとまりました。

このように家族で話し合い納得したうえで、Tさん夫妻はそれぞれ遺言書を作成しました。数年後、Tさん夫妻に一次・二次相続が発生しましたが、しっかりした話し合いと遺言書があったことからスムーズで満足のいく相続を実現することができたのです。

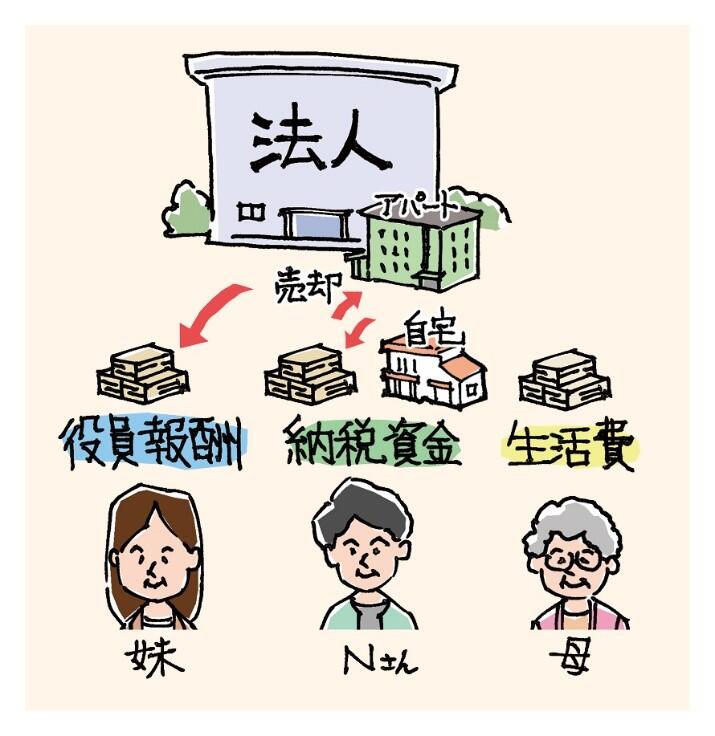

事例❷ 相続人を役員とした法人を設立し、不動産を相続しない妹にも遺産分割

父親が亡くなり、母親と長女のNさん、妹が遺産を相続することになりました。遺産は、自宅および賃貸アパート1棟、約4,000万円の現預金です。

父親は生前、妻が将来認知症になる可能性も考慮し、自分たちと同居しアパート経営も手伝ってくれているNさんに一次相続で小規模宅地等の特例を使いながら2つの不動産を渡したいと考えていました。一方、現預金の多くは妻に今後の生活資金として相続したいと思っていました。しかし、それでは妹の相続分が非常に少なくなってしまいます。そこで、父親は前述の内容に加え、法人を利用した妹への支払い方法も含めて遺言を作成していたのです。

一家は遺言を実行。まずNさんは物件を相続するとともに、母親とNさん、妹を役員とした法人を設立。法人は銀行から融資を受けてNさんからアパートを取得し、Nさんは物件の売却資金で相続税を納めました。そして、法人に入ってくる賃料収入に関しては、母親が亡くなるまでの間、妹には役員報酬として年間1,500万円を支払い、それを一次・二次相続における妹の相続分とするという旨の覚書を交わしました。

自宅も収益物件もNさんが取得するという不公平な一次相続になりそうなケースでしたが、法人を活用することにより二次相続時の分割まで解決することができたのです。

相続について家族で話し合ってみませんか

円満相続を実現するには一次相続が起きてから、あるいは二次相続が起きてから対策を考えるのではなく、相続発生前から準備を進めることが重要です。財産を残す親世代の想いをどのように伝えていくかもとても難しいですが、財産を譲り受ける相続人それぞれの置かれた立場や経済的な事情も変わっていきます。そして、対策の手法も決まったものはありません。そのため、相続対策はご自身がじっくりと考えられる期間を見据えて検討し始めることをお勧めします。

認知症のリスクを軽減するためにも、できれば60代から検討してみてはいかがでしょうか。そして、その際には信頼できる専門家に相談しながら進めていただきたいと思います。そのようにじっくりと準備をして進められれば、"争族"も回避しやすくなり、結果として円満な形で世代間における財産の承継が実現できることでしょう。

この機会に、相続について家族で話し合ってみてはいかがでしょう。親世代の相続に関し、子どもたちを含めて話すことが安心感や家族のまとまりにつながります。親世代の皆様は「相続税を含めて専門家に相談してみようと思う」「みんなが困らないよう、専門家にも相談しながら考えている」といったところから話を始め、ご家族でオープンに話してみてはいかがでしょうか。

公認会計士・税理士。1967年、神奈川県生まれ。横浜国立大学経済学部卒業後、安田信託銀行入行。2000年、公認会計士登録。2002年、山田&パートナーズ会計事務所、株式会社ソニーを経て、タクトコンサルティング入社。2009年、税理士法人タクトコンサルティング代表社員就任。2020年、株式会社タクトコンサルティング代表取締役社長就任。現在、税理士法人タクトコンサルティングにて、相続、譲渡、交換、土地活用、企業組織再編、M&A、事業承継対策等の実務に携わる。

税理士法人タクトコンサルティング 代表社員・株式会社タクトコンサルティング 代表取締役社長

山田毅志 氏

なお、本コラムは三井不動産グループの資産経営情報誌「Let's Plaza 2024.Summer号」に掲載した記事を修正、改題したものです。「Let's Plaza」(年3回発行)では資産経営に関する旬な話題や詳細な事例などを豊富に掲載しておりますので、ぜひ最新号よりご購読ください。

copyright 2022 Mitsui Fudosan Co., Ltd. All Rights Reserved.

-

2025.02.25

「介護セミナー 介護と仕事を両立させるためのヒント」開催レポート

-

2025.02.25

親子間コミュニケーションで、資産承継を成功に導きませんか? 子世代が「困る相続」「喜ぶ相続」【第1回】

-

2024.12.20

一次相続対策のみでは、後の「争族」につながる? 「二次への備え」が家族円満のカギ【第3回】

-

2024.12.06

現役プロバスケットボール選手による親子バスケクリニック 実施レポート

-

2024.11.25

一次相続対策のみでは、後の「争族」につながる? 「二次への備え」が家族円満のカギ【第2回】

-

2024.11.14

三井不動産社員セレクト!「とっておきの手土産」日本橋三越篇

-

2024.11.14

「介護セミナー 介護の準備ガイド~自分と家族を守る介護の備え~」開催レポート

-

2024.10.31

従業員が求める福利厚生・社内コミュニケーションとは?

は

は