2016.07.20

誰もが生まれながらに「クリエイティブ」 IDEOに学ぶ「創造力」を解き放つマインドセット

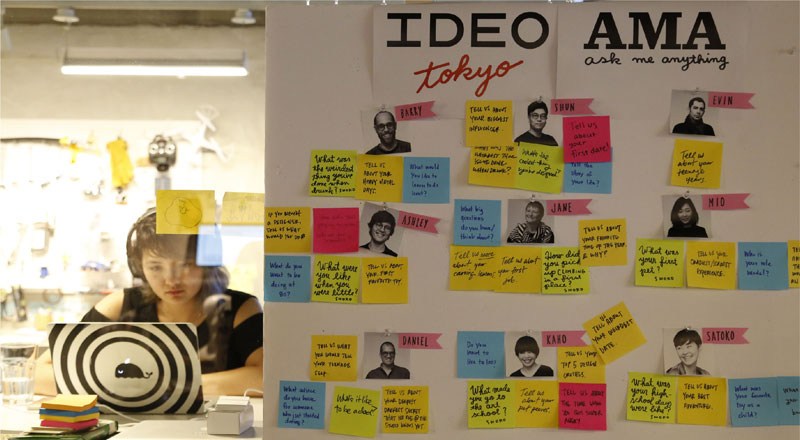

アップルやサムスン電子など、世界に名だたるグローバル企業とともに画期的な商品、サービス、事業戦略を生み出すデザイン・コンサルティング会社のIDEO(アイディオ)をご存知だろうか。この特集ではIDEO TOKYOを独占取材。『三井のオフィス』で働くビジネスパーソンが複雑化する現代の問題を解決するために、リーダーシップを発揮する"創造力"の考え方をひも解いていく。

今、世界はめまぐるしく変化している。スマートフォンで人々がつながり、インターネットでさまざまなデータにアクセス出来、3Dプリンターやロボット、人工知能がそれまで人間が行っていた複雑な仕事を代わりにやってのける。今年1月のダボス会議で「これから第四の産業革命が起きる」という世界経済フォーラム会長のクラウス・シュワブ氏の発言が記憶に新しい方も多いだろう。

そこで重要性を増すスキルとして注目されているのが創造力だ。創造力は2015年には10番目に重要なビジネススキルと位置づけられていたが、「第四の産業革命を生き残るために2020年に大事なスキル」第3位に急上昇(第1位は「複雑な問題解決力」、第2位は「批判的思考」)。5年後に生き残るためにぜひ磨きたい力なのである。

「現代の問題は複雑性を増し、新しい競合企業やサービスが次々に出てくるなど、この20年で世の中は加速度的に変化しています。その中で競争力を保ち、自分たちの仕事が正しいものなのかを確認するには、エンドユーザーの声に耳を傾けて新しいソリューションを導入していく必要があります。そのために創造力はマストなものとなっています。創造力とは"正解のない問題を解決する"ことだと考えています」と語るのはIDEO TOKYOマネージング・ディレクターのダビデ・アニェッリ氏。

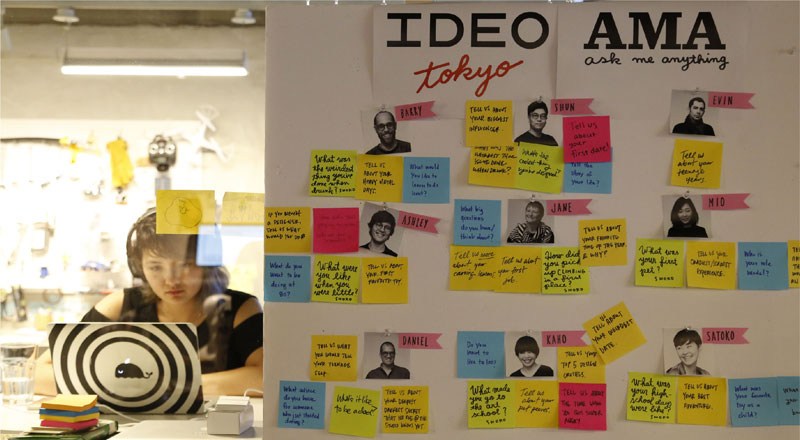

IDEOはまさに、企業や組織の創造力を引き出し、イノベーションや成長を支援してきた会社である。同社は20年以上日本企業のコンサルティングを行い、また2011年にIDEO TOKYOを構えてからは「日本の変化の触媒となる」ことをミッションに掲げ、日本企業を支援してきた。同オフィス・マネージング・ディレクターのマイケル・ペン氏は次のように語る。

「日本企業は、『既存のものを"改善"していく力』が非常に優れていると思います。しかし、この5年間でIDEOにクライアントから寄せられる相談は、『まだこの世に存在しないものをゼロから創りたい』といったものが増えています。特に日本では、「新しい技術を開発したけれど、どんな機会領域がありうるか、それをどのように使ってもらうのか、どうしたら人々に愛されつづけるサービスになるのか、一緒に考えてほしい」というようなお題もよく届きます。こうした、イノベーションに関わるプロジェクトが多いことも、IDEOのビジネスの特徴だと思います。

IDEOの核にあるのは、常に『人を中心としたデザイン』です。私たちは、新しい商品やサービス、事業戦略を考える時に、それは人々にどんな体験や価値を提供するのか?なぜ人はそれを欲しいと思うか?という問いについて、徹底的に探求します」

アップル社初のマウスを世に送り出すなど、世界中のパートナーとともにイノベーションを起こしてきたIDEO。そんな彼らが考える創造力を開花させる方法を今こそ学んでみよう。

「IDEOでは、人は誰もがクリエイティブであると考えている」とペン氏は語る。

「例えば、まだ無垢な、人の評価を気にしない子どもたちが『絵を描きなさい』と言われると、大人には真似できないようなクリエイティビティを発揮します。しかし、成長の過程で正解・不正解を学ぶうち、創造力を箱の中にしまいこんで鍵をかけてしまう。私たちのミッションは、そういったしまい込まれた創造力を解き放つことです。

創造力というのは、想像力を膨らませること、好奇心を持つこと、常に学び続けること、頭で考えたことを表現し、形にすること、失敗を恐れずチャレンジすること、こうしたたくさんの要素の総称だと思います。子どもの頃は皆これを存分に発揮していたわけですから、大人になった今も、誰しも必ず持っているのです」

イノベーションを起こすためには、チームで新しいアイディアを生み出す創造力と、そのアイディアを実践するための自信が必要だ。IDEOが行っている取り組みの一つは、いわば誰もが創造力を発揮できるような状況を作り出すことだ。

「例えば、マネジメントや特定の役割の社員だけに期待するのではなく、現場の社員全員に課題を解決するアイディアを提案する機会を与えることを勧めます。私たち自身も、こういったことを実践している、とてもフラットな組織です。たとえ1ヶ月前に入社した人でも、アイディアを持っているかもしれません。そのアイディアを引き出し、膨らませる余地のある環境をつくってあげることが大事なんです。そして、もう一つ大切なのは、その人が持っている情熱を深堀りして大きくしてあげることです。Googleのように、20%の時間を、情熱を注げるプロジェクトに使うゆとりを与えることによって、GmailやGoogleマップのような大きな成果が生まれている企業もあります」(アニェッリ氏)

IDEO TOKYOの窓には「創造することへの自信」という言葉が描かれている。

「日本という国では、なかなか自分の創造力や表現を人に見せたりできない人が多いかと思いますが、自分がやることに対して創造力を発揮できると信じることが重要です」(ペン氏)

「IDEOの共同創業者であるトム・ケリーはいつも『日本は本当にクリエイティブ』と断言しています。私自身、日本は世界一創造力があると思いますが、その力を発揮しやすい国かというとそうとも限らないのかもしれません」とディレクターの野々村健一氏は語る。

実際、アドビシステムズ社が2012年アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本の5カ国を対象に行った調査では「最もクリエイティブな国は?」という問いに対し、日本はアメリカを大きく引き離して1位を獲得している。しかし、「自分自身を表す言葉は?」という問いに対してクリエイティブという言葉を選んだ人はわずか19%で5カ国中最下位だった。

「日本は時代の変化にうまく対応しながら100年以上続く企業が世界一多い。日本人独特の利他的なものづくりの文化は、人間中心のデザインからイノベーションを生み出すことと、とても親和性が高いと思っています。実際、プロジェクトをご一緒すると、皆さん引き出しも多いし、アイディアも豊富です。ただ、それらを解放する場がないのはもったいないと思います。こうした現場のクリエイティビティをもっと事業に活かすことは、どの業界においても経営課題となっているのではないでしょうか。また、そのために従来の組織のあり方や働き方が変わる必要があるのかもしれないですね」

同じくディレクターの石川俊祐氏も、日本人は創造力が高いと評価する。

「日本人が得意とする、あるものを改善する、つまり"1 to 100"にも創造力は必要です。日本は利他的に相手の立場を想像してもてなすホスピタリティなど、誰もそれが創造力を使ったものとは意識すらせず自然にやっているものがたくさんあります。そういった人たちの日本ならではのホスピタリティが反映された"0 to1"の手法が生まれたら面白いなと思います」

IDEOには、様々な業界から多様な相談が寄せられる。クライアントとの最初の打ち合わせの際、対話のなかで提示された課題の本質を探り、お題の再設定を提案することもよくあるという。

「某大手製菓会社から、あるプレミアム商品の売り上げを伸ばすパッケージデザインを考えて欲しい、というご相談をいただいたことがありました。しかし、課題の本質を探るべく質問を続けていくと、『売れる商品を作る』のではなく、『チョコレートの体験自体を新たにデザインする』というテーマの立て直しに至りました。結果的に、そのプロジェクト終了後、クライアント社内で、チョコレートの消費体験のイノベーションを考える部署まで立ち上がりました。そこで今新たなビジネスモデルや商品が続々と生まれているようです」と石川氏。

このように、「正しい問いかけ」を見つける作業は、「正しい答え」を探す以前に重要なのである。そのため、組織の中で日頃一人一人が「課題の本質」 を問い、声をあげることができる環境が重要だと言う。

「同じ会社に勤めているとルーティンに対して疑問を持たなくなることが多いですが、少しだけ勇気を出して、それは本当に必要なのか、その課題設定は本当に正しいのか、改めて問うことが、創造力を発揮する上で非常に力強いきっかけとなります」とアニェッリ氏は語る。あわせて、マネジメントに求められることもある。「現場の社員が問題提起することを推奨する環境づくりがとても重要だと思います。すべての人が能力を持っているので、それをきちんと声に出すチャンスを与えることが大切です」(ペン氏)

では、ビジネスパーソンとして、"自信を持って創造力を仕事で発揮していく"ためにはどうすればよいのだろうか。

ペン氏は「小さな実験からまず始めてみるのがいいと思います」と語る。小さなことでも新しく始める際は、失敗を恐れて及び腰になるかもしれないが、勇気の積み重ねが創造力への自信につながっていく。

「例えば他のことはルーティンでいいが、次のプロジェクトだけ違う方法でやってみよう、毎週金曜日1時間だけ新しいやり方を試す時間を作ろう、など。もし失敗したら元に戻せばいいのです。"失敗"を前提とするのは難しいかもしれませんが、エジソンが『私は失敗したんじゃない。1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ』と言ったように、1つの成功を導くための"実験"と考えてみてはいかがでしょう」

創造力を発揮している人は、必ずしも先天的にその能力が備わっているのではなく、他の人よりも実験の回数が多いだけかもしれない。新たなイノベーションを求めるのならば、多くの実験と多くの失敗を積み上げることも必要だろう。"スタート地点はあなた個人だ"とIDEOの創業者であるトム・ケリー氏はその著書『クリエイティブコンフィデンス』の中で述べている。創造的な企業人・集団へとシフトするのにまず大事なのは、あなた自身が小さな実験を始めること、だろう。

「新たなチャレンジに挑むとき、皆失敗を恐れますが、最悪の事態を想定しても、99.9%大した問題ではないことがほとんど。それより、うまくいくポテンシャルを信じて行動する許可を自分に与えることが、成功への近道です」(アニェッリ氏)

『与えられた仕事への答えを探す』よりも、『この仕事を自分でどうしたいか、という問いを探す』方が、自分自身もチーム全体もクリエイティブになれるのではないでしょうか」(野々村氏)

IDEO会社紹介

IDEOは社員数600人という規模で画期的なイノベーションを成し遂げてきたグローバル・デザイン・コンサルティング会社。アップルの初代コンピューターマウスをデザイン、ペルーでの新しい学校システムを構築、ニュージーランド航空の新たな機内体験など、画期的なアイディアを数千の企業や組織が市場に出す支援を行ってきた。そのアプローチの基本となるのは「人」中心に考えるデザイン・シンキング(デザイン思考)。まだ誰も意識していない人の潜在的欲求について探り、そこで得たインサイトを自らの意志として、新たなモノ、コト、ビジネスをデザインしていくアプローチで、スタンフォードのd.schoolや東京大学のi.schoolなどでも実践され、イノベーションを実現する人や組織に広がっている。

IDEO TOKYOは「日本の変化の触媒となる」をミッションに掲げ、パートナー企業や組織を支援、大企業だけでなくスタートアップ、教育、政治あらゆるレベルでイノベーティブな変化を起こし続けている。

イノベーションにつながったIDEOの製品とサービス

Apple社のマウス

1980年「世界初のマウス」をアップル社の依頼により製作。それまであった高価で消費者の手が届かず、機能の信頼性も低かったマウスを、一躍コンピューターの必須アイテムに押し上げた。

Innova School

ペルーでまったく新しい学校のシステムを構築。カリキュラム、建築、オペレーションプランからビジネスモデルに至るまですべてをデザイン。

Automobility

IDEOが考える未来の自動車のあり方の社内スタディ。無人カーが走る社会はどうなっているかを可視化し公開した。

今、世界はめまぐるしく変化している。スマートフォンで人々がつながり、インターネットでさまざまなデータにアクセス出来、3Dプリンターやロボット、人工知能がそれまで人間が行っていた複雑な仕事を代わりにやってのける。今年1月のダボス会議で「これから第四の産業革命が起きる」という世界経済フォーラム会長のクラウス・シュワブ氏の発言が記憶に新しい方も多いだろう。

そこで重要性を増すスキルとして注目されているのが創造力だ。創造力は2015年には10番目に重要なビジネススキルと位置づけられていたが、「第四の産業革命を生き残るために2020年に大事なスキル」第3位に急上昇(第1位は「複雑な問題解決力」、第2位は「批判的思考」)。5年後に生き残るためにぜひ磨きたい力なのである。

「現代の問題は複雑性を増し、新しい競合企業やサービスが次々に出てくるなど、この20年で世の中は加速度的に変化しています。その中で競争力を保ち、自分たちの仕事が正しいものなのかを確認するには、エンドユーザーの声に耳を傾けて新しいソリューションを導入していく必要があります。そのために創造力はマストなものとなっています。創造力とは"正解のない問題を解決する"ことだと考えています」と語るのはIDEO TOKYOマネージング・ディレクターのダビデ・アニェッリ氏。

IDEOはまさに、企業や組織の創造力を引き出し、イノベーションや成長を支援してきた会社である。同社は20年以上日本企業のコンサルティングを行い、また2011年にIDEO TOKYOを構えてからは「日本の変化の触媒となる」ことをミッションに掲げ、日本企業を支援してきた。同オフィス・マネージング・ディレクターのマイケル・ペン氏は次のように語る。

「日本企業は、『既存のものを"改善"していく力』が非常に優れていると思います。しかし、この5年間でIDEOにクライアントから寄せられる相談は、『まだこの世に存在しないものをゼロから創りたい』といったものが増えています。特に日本では、「新しい技術を開発したけれど、どんな機会領域がありうるか、それをどのように使ってもらうのか、どうしたら人々に愛されつづけるサービスになるのか、一緒に考えてほしい」というようなお題もよく届きます。こうした、イノベーションに関わるプロジェクトが多いことも、IDEOのビジネスの特徴だと思います。

IDEOの核にあるのは、常に『人を中心としたデザイン』です。私たちは、新しい商品やサービス、事業戦略を考える時に、それは人々にどんな体験や価値を提供するのか?なぜ人はそれを欲しいと思うか?という問いについて、徹底的に探求します」

アップル社初のマウスを世に送り出すなど、世界中のパートナーとともにイノベーションを起こしてきたIDEO。そんな彼らが考える創造力を開花させる方法を今こそ学んでみよう。

「IDEOでは、人は誰もがクリエイティブであると考えている」とペン氏は語る。

「例えば、まだ無垢な、人の評価を気にしない子どもたちが『絵を描きなさい』と言われると、大人には真似できないようなクリエイティビティを発揮します。しかし、成長の過程で正解・不正解を学ぶうち、創造力を箱の中にしまいこんで鍵をかけてしまう。私たちのミッションは、そういったしまい込まれた創造力を解き放つことです。

創造力というのは、想像力を膨らませること、好奇心を持つこと、常に学び続けること、頭で考えたことを表現し、形にすること、失敗を恐れずチャレンジすること、こうしたたくさんの要素の総称だと思います。子どもの頃は皆これを存分に発揮していたわけですから、大人になった今も、誰しも必ず持っているのです」

イノベーションを起こすためには、チームで新しいアイディアを生み出す創造力と、そのアイディアを実践するための自信が必要だ。IDEOが行っている取り組みの一つは、いわば誰もが創造力を発揮できるような状況を作り出すことだ。

「例えば、マネジメントや特定の役割の社員だけに期待するのではなく、現場の社員全員に課題を解決するアイディアを提案する機会を与えることを勧めます。私たち自身も、こういったことを実践している、とてもフラットな組織です。たとえ1ヶ月前に入社した人でも、アイディアを持っているかもしれません。そのアイディアを引き出し、膨らませる余地のある環境をつくってあげることが大事なんです。そして、もう一つ大切なのは、その人が持っている情熱を深堀りして大きくしてあげることです。Googleのように、20%の時間を、情熱を注げるプロジェクトに使うゆとりを与えることによって、GmailやGoogleマップのような大きな成果が生まれている企業もあります」(アニェッリ氏)

IDEO TOKYOの窓には「創造することへの自信」という言葉が描かれている。

「日本という国では、なかなか自分の創造力や表現を人に見せたりできない人が多いかと思いますが、自分がやることに対して創造力を発揮できると信じることが重要です」(ペン氏)

「IDEOの共同創業者であるトム・ケリーはいつも『日本は本当にクリエイティブ』と断言しています。私自身、日本は世界一創造力があると思いますが、その力を発揮しやすい国かというとそうとも限らないのかもしれません」とディレクターの野々村健一氏は語る。

実際、アドビシステムズ社が2012年アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、日本の5カ国を対象に行った調査では「最もクリエイティブな国は?」という問いに対し、日本はアメリカを大きく引き離して1位を獲得している。しかし、「自分自身を表す言葉は?」という問いに対してクリエイティブという言葉を選んだ人はわずか19%で5カ国中最下位だった。

「日本は時代の変化にうまく対応しながら100年以上続く企業が世界一多い。日本人独特の利他的なものづくりの文化は、人間中心のデザインからイノベーションを生み出すことと、とても親和性が高いと思っています。実際、プロジェクトをご一緒すると、皆さん引き出しも多いし、アイディアも豊富です。ただ、それらを解放する場がないのはもったいないと思います。こうした現場のクリエイティビティをもっと事業に活かすことは、どの業界においても経営課題となっているのではないでしょうか。また、そのために従来の組織のあり方や働き方が変わる必要があるのかもしれないですね」

同じくディレクターの石川俊祐氏も、日本人は創造力が高いと評価する。

「日本人が得意とする、あるものを改善する、つまり"1 to 100"にも創造力は必要です。日本は利他的に相手の立場を想像してもてなすホスピタリティなど、誰もそれが創造力を使ったものとは意識すらせず自然にやっているものがたくさんあります。そういった人たちの日本ならではのホスピタリティが反映された"0 to1"の手法が生まれたら面白いなと思います」

IDEOには、様々な業界から多様な相談が寄せられる。クライアントとの最初の打ち合わせの際、対話のなかで提示された課題の本質を探り、お題の再設定を提案することもよくあるという。

「某大手製菓会社から、あるプレミアム商品の売り上げを伸ばすパッケージデザインを考えて欲しい、というご相談をいただいたことがありました。しかし、課題の本質を探るべく質問を続けていくと、『売れる商品を作る』のではなく、『チョコレートの体験自体を新たにデザインする』というテーマの立て直しに至りました。結果的に、そのプロジェクト終了後、クライアント社内で、チョコレートの消費体験のイノベーションを考える部署まで立ち上がりました。そこで今新たなビジネスモデルや商品が続々と生まれているようです」と石川氏。

このように、「正しい問いかけ」を見つける作業は、「正しい答え」を探す以前に重要なのである。そのため、組織の中で日頃一人一人が「課題の本質」 を問い、声をあげることができる環境が重要だと言う。

「同じ会社に勤めているとルーティンに対して疑問を持たなくなることが多いですが、少しだけ勇気を出して、それは本当に必要なのか、その課題設定は本当に正しいのか、改めて問うことが、創造力を発揮する上で非常に力強いきっかけとなります」とアニェッリ氏は語る。あわせて、マネジメントに求められることもある。「現場の社員が問題提起することを推奨する環境づくりがとても重要だと思います。すべての人が能力を持っているので、それをきちんと声に出すチャンスを与えることが大切です」(ペン氏)

では、ビジネスパーソンとして、"自信を持って創造力を仕事で発揮していく"ためにはどうすればよいのだろうか。

ペン氏は「小さな実験からまず始めてみるのがいいと思います」と語る。小さなことでも新しく始める際は、失敗を恐れて及び腰になるかもしれないが、勇気の積み重ねが創造力への自信につながっていく。

「例えば他のことはルーティンでいいが、次のプロジェクトだけ違う方法でやってみよう、毎週金曜日1時間だけ新しいやり方を試す時間を作ろう、など。もし失敗したら元に戻せばいいのです。"失敗"を前提とするのは難しいかもしれませんが、エジソンが『私は失敗したんじゃない。1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだ』と言ったように、1つの成功を導くための"実験"と考えてみてはいかがでしょう」

創造力を発揮している人は、必ずしも先天的にその能力が備わっているのではなく、他の人よりも実験の回数が多いだけかもしれない。新たなイノベーションを求めるのならば、多くの実験と多くの失敗を積み上げることも必要だろう。"スタート地点はあなた個人だ"とIDEOの創業者であるトム・ケリー氏はその著書『クリエイティブコンフィデンス』の中で述べている。創造的な企業人・集団へとシフトするのにまず大事なのは、あなた自身が小さな実験を始めること、だろう。

IDEO流クリエイティブな組織を創る価値観

世界で数多くの成果を上げながらも「スーパーマン型ではなくチームワーク型」だというIDEOが大事にしている価値観がこちら。意外に日本企業の働き方とも親和性が高いのではないだろうか。

● Be Optimistic 意志を持って楽観しよう

「人は新しいアイディアに対して、『これはうまくいかないんじゃないか』という反応をしやすい。リスクを最小限にする意識が強いが、創造性を発揮することとは真逆になっている。『これはできる』『うまくいくかも』と考えることで、新しいアイディアがどんどん出てくるようになる」(ペン氏)「新たなチャレンジに挑むとき、皆失敗を恐れますが、最悪の事態を想定しても、99.9%大した問題ではないことがほとんど。それより、うまくいくポテンシャルを信じて行動する許可を自分に与えることが、成功への近道です」(アニェッリ氏)

● Collaborate 垣根を超えて協働しよう

「イノベーションを生み出すためには、いろんな観点を持った人たちと考えていく多様性がとても重要。性別や人種、年齢といった点だけでなく、ものごとに対するアプローチの仕方がそれぞれ違う、という多様性も大切。視覚化して分析していくのが得意な人もいれば、質問するのが得意な人もいます。業界や会社の肩書を外していろんな人の観点を持ち寄ってソリューションを考えることが非常に重要」(ペン氏)● Take Ownership 何事も自分ごと化しよう

「IDEOでは、様々なバックグラウンドや専門性を持った人材がコラボレーションすることで新たな価値を創出し続けていますが、これがうまくいくのは、一人一人が『この課題に対して自分はどう取り組みたいか』という意志を明確に持っているからです。そういった意志が集まって初めて、チームで何かを創ることができると、私たちは信じています。『与えられた仕事への答えを探す』よりも、『この仕事を自分でどうしたいか、という問いを探す』方が、自分自身もチーム全体もクリエイティブになれるのではないでしょうか」(野々村氏)

● Embrace Ambiguity 曖昧さを許容しよう

「イノベーションを生み出すときには、すぐに落とし所を求めるのではなく、答えのない不透明で不確実な状況を受け入れて、そこから自らの頭で考え、行動することが必要です。IDEOは、新しいもの、まだこの世に存在しない価値を創ることを生業とするなかで、常に答えが見えない状況と対峙しています。経験がないと不安を感じることもあるかもしれませんが、IDEOのデザイナーたちは、『自分たちで如何様にも解を創ることができる』という、視点を変えればポジティブな状況を楽しんでいます。逆に、最初から答えが見えているプロジェクトは、皆あまりやりたがらないかもしれないですね」(石川氏)● Talk Less, Do More 議論するより、行動しよう

「仕事をする上でよくオフィスから出ます。探究型の仕事なので、プロジェクトのキックオフから現場にいることが多いです。打ち合わせの際も、ずっと椅子に座っているというよりもワークセッションで手を動かしながらが多いですね。体験することが人を変え、考え方や働き方も変えていくと考えています」(石川氏)● Learn From Failure 失敗から学ぼう

「IDEO発祥の地シリコンバレーでは、『早く小さな失敗を経験した会社ほど、大きく成功する』といわれています。IDEOにおいても、どれだけ早い段階で失敗から学んだかが、成功への鍵になると考えています。早くに"良い失敗"をするには、とにかくアイディアを形にしてみる(プロトタイプする)ことが大事です。また、失敗から学ぶ文化を創っていくためには、失敗に対する見方を少し変える必要もあるかもしれません。小さな失敗からの学びを繰り返すことは、小さな成功体験を重ねることでもあります」(野々村氏)● Make Others Successful 仲間の成長を助けよう

「IDEOでは、どの職種の人間も全員、○○デザイナーと呼ばれますが、それぞれが異なる文化、専門分野、興味関心を背景に持って集っています。こうした多様なバックグラウンドや領域の才能、個性が重なったり、化学反応することで新しいものが生まれており、それぞれがもっとも輝ける場面で、強みを発揮すれば良いと考えています。そして、それを周りが全力でサポートすることで、一人一人のポテンシャルを最大限開花させ、チームの力につなげているのです」(ペン氏)

IDEO会社紹介

IDEOは社員数600人という規模で画期的なイノベーションを成し遂げてきたグローバル・デザイン・コンサルティング会社。アップルの初代コンピューターマウスをデザイン、ペルーでの新しい学校システムを構築、ニュージーランド航空の新たな機内体験など、画期的なアイディアを数千の企業や組織が市場に出す支援を行ってきた。そのアプローチの基本となるのは「人」中心に考えるデザイン・シンキング(デザイン思考)。まだ誰も意識していない人の潜在的欲求について探り、そこで得たインサイトを自らの意志として、新たなモノ、コト、ビジネスをデザインしていくアプローチで、スタンフォードのd.schoolや東京大学のi.schoolなどでも実践され、イノベーションを実現する人や組織に広がっている。

IDEO TOKYOは「日本の変化の触媒となる」をミッションに掲げ、パートナー企業や組織を支援、大企業だけでなくスタートアップ、教育、政治あらゆるレベルでイノベーティブな変化を起こし続けている。

IDEO TOKYOが日本企業と取り組んできた事例

過去の依頼内容例

● 10年後にリリースする最先端技術の開発テーマを考えてほしい

● 新しい遺伝子情報サービスのウェブ体験をデザインしてほしい

● 日本のベンチャーを海外進出させたい

● 銀行体験の未来を考えたい

● 自動車保険の体験を1からリデザインしたい

● 様々なビジネスを統合するためのデザインランゲージをつくりたい

など

主なクライアント名

パナソニック、三菱東京UFJ銀行、Sony、資生堂、NTT Docomo、

リクルート、DeNA、明治、三菱電機、ジョルダンなど(順不同)

過去の依頼内容例

● 10年後にリリースする最先端技術の開発テーマを考えてほしい

● 新しい遺伝子情報サービスのウェブ体験をデザインしてほしい

● 日本のベンチャーを海外進出させたい

● 銀行体験の未来を考えたい

● 自動車保険の体験を1からリデザインしたい

● 様々なビジネスを統合するためのデザインランゲージをつくりたい

など

主なクライアント名

パナソニック、三菱東京UFJ銀行、Sony、資生堂、NTT Docomo、

リクルート、DeNA、明治、三菱電機、ジョルダンなど(順不同)

イノベーションにつながったIDEOの製品とサービス

Apple社のマウス

1980年「世界初のマウス」をアップル社の依頼により製作。それまであった高価で消費者の手が届かず、機能の信頼性も低かったマウスを、一躍コンピューターの必須アイテムに押し上げた。

Innova School

ペルーでまったく新しい学校のシステムを構築。カリキュラム、建築、オペレーションプランからビジネスモデルに至るまですべてをデザイン。

Automobility

IDEOが考える未来の自動車のあり方の社内スタディ。無人カーが走る社会はどうなっているかを可視化し公開した。

-

2023.03.15

社内コミュニケーションを深め、生産性・快適性を高めるオフィスレイアウト改革

-

2023.03.09

『三井のオフィス』 各種ソフトサービスのサービス名称及びロゴを刷新。

スローガンも新たに、「COLORFUL WORK(カラフルワーク)」と制定。 -

2023.02.27

東京・春・音楽祭 ――春の上野は音楽も満開

-

2023.02.21

組織を超えたつながりを深め、コラボレーションを促進する「共創」のための新オフィス

-

2023.02.20

&well健康コラム|マスクが誘発!? 口周りのトラブル

-

2023.02.20

「介護セミナー 認知症入門

~支える人に知っておいて欲しいこと~」開催レポート -

2023.02.06

【くらしのコラム】無意識に働きかける木の不思議な効果

-

2023.01.23

&well健康コラム|

朝食を制する者は、健康を制する

は

は