2021.02.19

次世代の働き方を発信するワークプレイス

ITOKI TOKYO XORK

『三井のオフィス』には様々なこだわりを持った素敵なオフィスがたくさん入居されています。

本コラムでは、オフィスの活用や価値を見つめなおす機会が増えた今、ほかの企業の皆さんがどんなオフィスで働いているかを知ることができる、そんな機会を提供していきます。

記念すべき第1回は、日本橋髙島屋三井ビルディングの株式会社イトーキ様のオフィスにお伺いしました!

ワーカーの自由(FREE)をテーマにした新しい働き方「XORK Style(ゾーク・スタイル)」を提唱、実践する株式会社イトーキ。2018年10月に東京・日本橋に開設された新本社オフィス「ITOKI TOKYO XORK(イトーキ・トウキョウ・ゾーク)」を訪ね、次世代のワークスタイル実現に向けたさまざまな取り組みについて伺いました。

※インタビューはマスクを着用して実施しております。写真撮影のみ、マスクを外しております。

- □ワーカー自身が自律的に働き方をデザインする

- □ABWの10の活動に合わせた専用スペースを確保

- □7つの視点でワーカーの健康を支えるWELL認証

- □「連帯感」を高めるオフィスづくりへ

- □取材を終えて~「&Life-Biz編集部」の発見ポイント~

ワーカー自身が自律的に働き方をデザインする

ITOKI TOKYO XORKが位置するのは、高層複合ビル「日本橋髙島屋三井ビルディング」の11~13階。都内に分散していた4つの拠点を集約し、現在は約850名がここで働きます。

「『XORK』は、働き方を次の次元へと進化させるという意味で、アルファベットでWの次に来るXをWORKにかけ合わせた造語です」と話すのは、プロジェクト営業推進部部長の横溝信彦さん。新オフィスづくりの背景には、企業成長のためにイトーキが重視する「働き方変革」への思いがありました。

組織の生産性や創造性を高めていくために、ワーカー自身が自律的に働き方をデザインし、しかも毎日楽しく快適に働く――そんな理想のXORK Styleの実現に向けて、イトーキが注目したのが「Activity Based Working」(ABW)と「WELL Building Standard」(WELL認証)でした。「ABWは、ワーカーがいつでもどこでも誰とでも働けるように『空間機能』を定義する考え方、WELL認証は、ワーカーの心と体の健康のために『空間品質』を規定する評価システムです」と横溝さんは説明します。

オフィスを訪ねると、まず目を引くのがフロアの中央にあり11階から13階までをつなぐダイナミックな吹き抜け階段。固定席はなく、ワーカーたちは3つのフロアを自由に行き来し、その日の活動に合わせて自分で選んだ場所で働きます。

「実は、『内部階段が計画可能であること』はビル選びでも欠かせない条件でした。ABWを導入し、さらにWELL認証を取得を目指したイトーキにとって、上下フロアの自由な移動は大きな鍵になります。それに加えて、日本橋髙島屋三井ビルディングには、テナント向けのコワークスペースやフィットネスなどが充実していて、そうしたビルの魅力を組み合わせてXORK Styleを実現していければと考えました」と横溝さんは振り返ります。

ABWの10の活動に合わせた専用スペースを確保

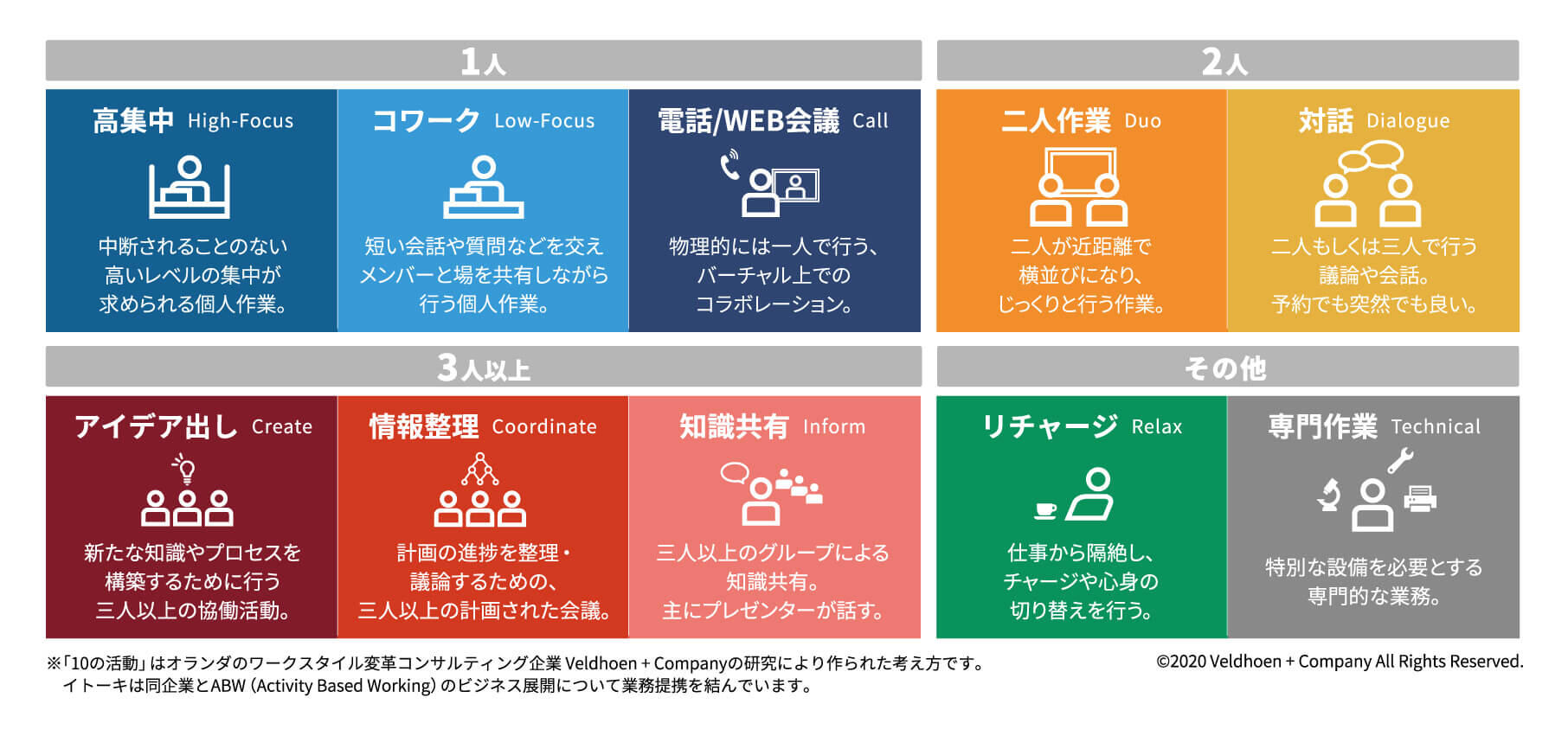

最近は日本でも注目が高まるABWですが、企業ごとにさまざまな定義をされるのが実際です。イトーキでは、ABWの創始者であるオランダのコンサルティング会社・Veldhoen+Companyとの協働のもと、ワーカーの活動を10に分類しています。

ユニークなのは、この10の活動をどう時間配分するのがイトーキの事業にとって理想的なのかを割り出し、それに合わせて空間面積を決めている点です。

「以前は、圧倒的に多かったのがソロワークです。でも議論してみると、本当はもっとコラボレーションの時間が大切なはず、と多くの人が考えていて、総労働時間を減らしながら配分を見直しました。そのため空間配分でも、ITOKI TOKYO XORKはソロワーク用スペースと二名以上の活動スペースの構成比がほぼ50:50となるように計画されています」と横溝さん。

ABWの実践のポイントは、活動にふさわしい専用スペースをしっかりと整備し、活用すること。12階・13階では、人通りの多い内部階段の近くをコラボレーションの拠点とし、端に行くほど静かで集中できるソロワーク向けのエリアを配置しました。同じソロワークでも、「高集中」エリアでは高めのパネルで周りの視線を遮断し、電話や会話を禁じる一方、「コワーク」エリアでは周囲とゆるくつながりを感じられるようなレイアウトにするなど工夫されます。「リチャージ」も生産性を高めるための大切な活動のひとつと見なし、カフェで一息ついたり、メディテーションルームで瞑想したりと、ワーカーの選択肢を広げる場を充実させました。

7つの視点でワーカーの健康を支えるWELL認証

イトーキは移転前から念入りに準備を進めて、2019年10月、インテリア部門としては日本で初めてWELL認証(v1)で「ゴールド(インテリア)」を取得しています。WELL認証(v1)は、7つの視点からワーカーたちの心身の健康を支える空間づくりに細かく配慮。

例えば、「空気」では特殊な空調フィルターを使ってウィルスや花粉の侵入を抑えつつ、常にその数値をモニタリングしています。「光」では、自然光を浴びてワーカーが免疫力を高められるように窓際席を増やしながらも、光の映り込みで目に負担をかけないよう採光をコントロール。「フィットネス」についても、内部階段があることで上下フロアでの行き来が増えるなど、知らず知らずのうちに体を動かす環境を整えています。

ABWにWELL認証をかけ合わせたオフィスの運用事例は、国内で他にほとんど例がないもの。ITOKI TOKYO XORKでは広く一般にオフィス見学を受け入れていて、開設から最初の1年間だけで2万人超の見学者が訪れたそう。先進的なXORK Styleへの関心の高さが伺えます。

「横溝さん自身が感じるITOKI TOKYO XORKでの働き心地とは?」とたずねると、「いろいろありますが、オフィス内をよく歩き回るようになり、社員同士の偶発的なコミュニケーションが増えたのがよかったなと思います。通りがけに何気なく交わした会話から、新しい情報やアイディアを得るということがかなりあります。個人的にはカフェがお気に入りで、コワークをしながら周りの人と自然と会話が生まれていく空気感がいいですね」と答えてくれました。

「連帯感」を高めるオフィスづくりへ

2020年以降の新型コロナウイルスの感染拡大を受けても、ABWやWELL認証への取り組みが、結果としてワーカーを守ることになったと横溝さんは感じています。「オフィスではいつもきれいな空気が保たれていますし、一人ひとりが働く場所を自由に選ぶことで密を避けられます」

感染対策のため、新たに取り入れたのが「滞在率」「利用率」という考え方です。滞在率は、「オフィス内にその瞬間、全体の何%のワーカーが同時に滞在しているか」で、2021年2月現在は、この数値が常に30%以下になるように運用しています。滞在率は1時間ごとにメールで配信し、「今は多いみたいだから、オフィスに行くのは避けよう」など、ワーカーが判断できるようにしました。一方で、「一日のうちに、一時利用を含めてオフィスを利用する社員の比率」である利用率には制約を設けず、自由度の高さを保っています。

今、イトーキが目を向けるのはアフターコロナのファシリティ戦略。場所や時間を問わない自由な働き方を加速させていく中、ますます欠かせなくなるのが「連帯感」の醸成です。「テレワークが機能するのは、すでに築かれた信頼関係やチームワークがあってこそ。アイデンティティを共有し、同じ方向を見て働けるかどうかが、企業が生み出す価値の総量にも差をつけます」と横溝さんは指摘します。

人と人とのつながり、人と組織のつながりを強化していくために、オフィス空間をどうつくるか。オフィス以外で働く人を交えたリアルとバーチャルの融合をいかに進めていくか――。

横溝さんは「本当に難しいテーマです」と苦笑しつつも、「今まさに、いろいろなプロトタイプをつくって試行錯誤しているところです。オフィスに来たら必ず皆が立ち寄る場をつくって対話を促したり、遠隔地のワーカーもアバターを介して場を共有できる仕組みをつくったりというのもその一例です。今後そうした効果を検証しながら、より良い形を目指していければと思っています」と話してくれました。

取材を終えて~「&Life-Biz編集部」の発見ポイント~

ITOKI TOKYO XORKは、定期的に社員のみなさんにアンケートをとったり、位置情報データをもとに行動履歴を分析したりと、さまざまなデータ取得と活用に積極的で、それが進化し続けるオフィスを支えているのだと実感。見学に訪れるたくさんの企業も、そうしたデータに基づく改善手法にヒントを得ていかれるそうです。2020年10月から公開されているウィズコロナ期のオフィスでは、おしゃれな飛沫防止パネルやソーシャルディスタンスのサインなど、インテリアを妨げない感染対策の工夫が見られたのが印象的でした。

Company Profile

株式会社イトーキ/オフィス関連事業と設備機器関連事業を中心に、オフィスをはじめ、官公庁や学校、病院、公共施設などさまざまな施設づくりに貢献。『明日の「働く」を、デザインする。』をミッション・ステートメントに人々の「働く」を支援し、生産性や効率性、創造性の向上につながる空間・環境を提案する。

Today's Speaker

営業本部 営業推進統括部 プロジェクト営業推進部

部長 横溝 信彦さん

【お問合せ先】

三井不動産ビルマネジメント株式会社

ビジネスソリューション事業推進本部 担当:星野・角舘

メール:event@mfbm.co.jp

※本サイトのサービス名称は、2023年3月31日より「&BIZ」へ名称変更いたしました。

-

2023.11.10

NECネッツエスアイ提供セミナー「乳がんとの向き合い方~家族や職場の理解と共感~」開催レポート

-

2023.11.01

3,000社の知の頂点はどの企業に!?クイズ大会決勝進出チーム決定!

-

2023.10.24

数百人の会社員が熱唱する、「新宿のど自慢大会」の舞台裏

-

2023.10.24

カラダと向き合う「Health Forum」~みんなで学ぼう女性の健康~開催レポート

-

2023.10.20

多様な社員が活躍し、つながり合える本社オフィスを実現

-

2023.10.06

三井不動産の「課題解決」はなぜ、ここまでやるのか

-

2023.10.02

「介護セミナーゼロから始める介護のはなし~介護で仕事を辞めないために~」開催レポート

-

2023.09.11

第5回『三井のオフィス』会社対抗横断クイズ 2023参加者募集開始!

は

は