2018.03.06

クラシックソムリエが教えてくれる 上野で名曲・名演奏に出会う喜び。 クラシック入門編

3月16日から1ヶ月に亘り、上野公園を中心に開催される「東京・春・音楽祭」は今年で14回目。

ソロ・リサイタルから壮大なオペラまで、多種多様なプログラムが用意されているので、どの公演を選んだらいいのか、迷ってしまうのも事実。

そこで、クラシックソムリエとして活躍している田中泰さんに、クラッシック音楽に興味がありながらも、なかなか聴くきっかけがなかったビジネスパーソンにこそ聴いて欲しい、素敵な公演をいくつか選んで教えていただいた。

田中 泰(たなか やすし)

田中 泰(たなか やすし)

一般財団法人日本クラシックソムリエ協会代表理事、スプートニク代表取締役プロデューサー。2008年スプートニクを設立して独立。J-WAVE「モーニングクラシック」「JAL機内クラシックチャンネル」等の構成を通じてクラシックの普及に努める毎日を送っている。

クラシックファンの裾野を広げたことでも知られるドラマ『のだめカンタービレ』では多くの名曲が流れていますが、そのなかでとても象徴的な演奏シーンがありました。

いつか、憧れの千秋先輩の指揮でピアノ協奏曲を演奏したいと夢見ていた、のだめがピアノを弾きながら指揮までこなしてしまう千秋先輩の姿を見て、「自分は必要ないんだ!」とショックを受け落ち込んでしまうシーンです。

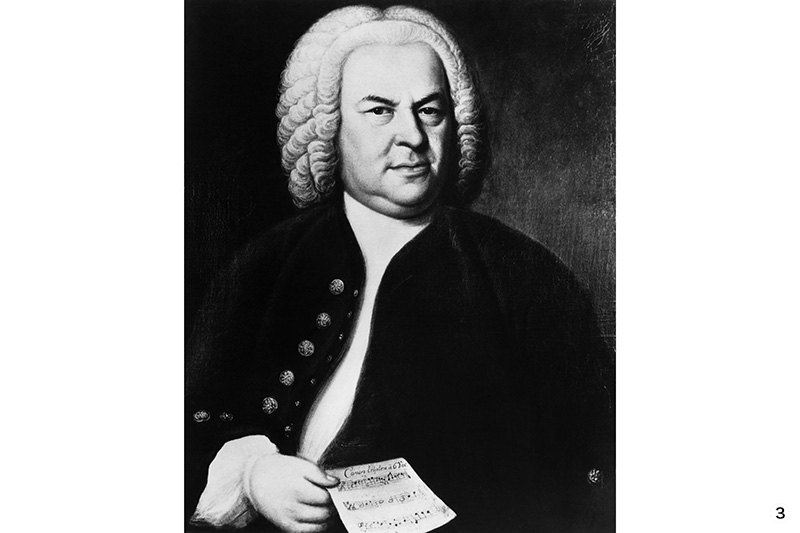

千秋先輩が選んだのはバッハのピアノ協奏曲でした。

セバスチャン・バッハ(1685〜1750年)の時代、プロとしての指揮者はまだ存在せず、演奏者が一人二役をこなすことが多かったようです。

今ほど演奏会場も広くはなく、演奏者の数も少なかったから可能だったのでしょうが、よほどの技術と曲に対する理解力がなければできるものではありません。

そんな離れ業に現代最高のバッハ弾きといわれているピアニスト、コンスタンチン・リフシッツが挑むのですから、"のだめファン"、ならずとも必聴です。

「この音楽祭ではピアノ協奏曲だけでなく、バッハのプログラムが豊富に用意されています。やはり、人気があるんですね。バッハの音楽を聴かせると牛は乳をたくさん出し、作物は豊かに育つと言われています。リラックス効果があるのでしょうか。私も仕事で疲れ、刺激を遮断したいときでさえバッハは受け入れられます。仕事に集中したいとき、意欲を駆り立てたいときにもお勧めなので、ビジネスパーソンにもぜひ聴いて欲しいですね。ドライブミュージックにもいいですよ。無理な割り込みをされても怒る気分にならないから不思議です。バッハの音楽はシンプルで無駄がないのでアレンジがしやすく、古今東西の多くの音楽に採用されています。キース・ジャレットなど多くのジャズミュージシャンにも尊敬されていますし、最近の日本ではサカナクションの「バッハの旋律を夜に聴いたせいです。」にも流用されています」

(田中泰さん)。

音楽の父、とも呼ばれ、その名前は知らなくても誰もが旋律を聴いたことのあるバッハですが、死後その存在はほとんど忘れ去られていて、100年ほど過ぎてから再び注目されるようになりました。

膨大な数の曲を遺しているので、現代でも彼の全貌が明らかになっているとは言えません。

東京・春・音楽祭ではたくさんのバッハが演奏されますが、田中泰さんでさえ聴いたことのない曲もあるようです。

「まだまだ知らないクラシックの名曲、名演奏に出会えるのが音楽祭の楽しみのひとつですね。プログラムを見て、何となく気になる公演があったらぜひ足を運んでみてください。思わぬ出会いが待っているかもしれません」。

バッハを知ると、音楽へ興味が限りなく広がると言います。

この音楽祭をそのきっかけにしてみませんか。

J.S.バッハ ピアノ協奏曲全曲演奏会

東京文化会館小ホール/

3月30日(金)、4月1日(日)

東博でバッハ

東京国立博物館平成館ラウンジ・法隆寺宝物館エントランスホール/

3月17日(土)、22日(木)、29日(木)、4月4日(水)、11日(水)

クラシック音楽にも造詣の深い村上春樹さんはフランツ・シューベルト(1797〜1828年)のピアノ・ソナタが大好きで、何枚ものCDを聴き比べているそうです。

『海辺のカフカ』(新潮文庫)のなかでは登場人物にこんなことも語らせています。

「フランツ・シューベルトのピアノ・ソナタを完璧に演奏することは、世界でいちばんむずかしい作業のひとつ」。

また、音楽エッセイ集『意味がなければスイングはない』(文春文庫)では、シューベルトのピアノ・ソナタについて、ベートーヴェンやモーツァルトと比べつつ、こう書いています。

「むずかしいこと抜きで、我々を温かく迎え入れ、彼の音楽が醸し出す心地よいエーテルの中に、損得抜きで浸らせてくれる」。

ベートーヴェンやモーツァルトに比べ、聴き手に寄り添ってくれたのがシューベルトだったのでしょうか。

そんなシューベルトの魅力について、田中泰さんはこう教えてくれました。

「31歳の若さで夭折したシューベルトは、誰に依頼されたわけでもないのに、まるで日記を書くように、独り言をつぶやくように膨大な数の曲を残しました。心に湧き出る旋律をそのまま音符にした彼の楽譜には、修正の跡がほとんど無いそうです。天才的なメロディー・メーカーなのです」。

今回の音楽祭では、シユーベルトのピアノ・ソナタが6日間に亘って演奏されます。ピアニストはジョージア出身で世界的に活躍しているエリーザベト・レオンスカヤ。

「歌曲やピアノの小品はよく知られているシューベルトですが、彼が遺した21曲のピアノ・ソナタは、演奏時間が長くてまとまりに欠けるとの指摘もあり、これほどまとめて聴けるようになったのはここ20〜30の年のことです。でも、聴いていただければ、どのメロディーも美しくて心に染みてきます」

(田中泰)。

"多少長くはなっちゃうけど、僕が書きたいから書いた"

というシューベルトのピアノ・ソナタ。

これって、村上さんの小説と共通していることなのかもしれません。

~シューベルト・チクルス

東京文化会館小ホール/

4月4日(水)、6日(金)、8日(日)、10日(火)、12日(木)、14日(土)

18歳でオペラ作曲家としてデビューし、『ウィリアム・テル』『セビリアの理髪師』などの歴史的オペラを作曲したロッシーニは、スタンダールやバルザックら多くの文化人を熱狂させ、その活躍にベートーヴェンも嫉妬したほどです。

しかし、絶頂期にある38歳で実質的にオペラ会から引退し、全く異なる人生を選択しました。

出世街道を歩んでいたエリートが早期退職するようなものでしょうか。

オペラの成功で財力を蓄えたロッシーニは、長い"余生"を料理の創作や高級レストランの経営に費やしました。

「私のオペラを酷評してもいいが、私の料理をけなしたら許さない」とも豪語したそうで、彼の名前が付いた料理も今日残っています。

親しい友人たちとの美食とワインの宴も夜毎楽しんでいたようです。

しかし、その一方で作曲は続けており、ピアノの小品や宗教曲などに優れた曲を残しています。

今回の音楽祭では、ほぼ1日を費やして彼の音楽と人生を俯瞰するマラソン・コンサートや、傑作「スターバト・マーテル」(聖母マリアの七つの悲しみ)などが演奏されます。

「スターバト・マーテル」はカトリック教会の聖歌で、我が子を失った母マリアの悲しみを歌にしたものです。

歌詞の意味が分からなくても、音楽は楽しめるものなのでしょうか?

そう尋ねると田中さんは心配ありません、と背中を押してくれました。

「私自身も、まずメロディーの美しさに惹かれて歌曲やオペラのファンになりました。皆さん、洋楽を好きになるきっかけも同じなのではないでしょうか。日本の歌謡曲だって、何を言っているのか分からない曲がたくさんあるけど、皆さん口ずさんでいるでしょ。

今年はロッシーニ没後150年にあたり、再評価の気運が高まっています。彼の音楽を入口にしてクラシックファンになるのもいいかもしれません。『ロッシーニはオペラだけじゃないんだよ』なんて、さらりと言えたらかっこいいですよね」。

ロッシーニとその時代(没後150年記念)

~混乱の世を生き抜く知恵と音楽

東京文化会館小ホール/

3月25日(日)

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.5

ロッシーニ 《スターバト・マーテル》(没後150年記念)

~聖母マリアの七つの悲しみ

東京文化会館大ホール/

4月15日(日)

音楽祭と同時期に上野で開催される美術展のテーマに沿ったミュージアム・コンサートにも注目です。

今回は、この春上野で開催される下記の3つの美術展にちなんだ演奏会が各美術館で開催されます。

この展覧会の開催を記念したコンサートではブリューゲル1世が生きた頃に人々に愛された楽器、ヴァージナル(ピアノ)やリュート(ギター)、ヴィオラ・ダ・ガンバ(チエロ)などによる演奏が行われます。

これらの古楽器を絵の中に描いたのが、ブルューゲル1世から100年ほど後にオランダで生まれたヨハネス・フェルメール(1632〜1675年)です。

市井の人々の暮らしを描き日本でも人気の高い画家ですが、彼が生きた時代、良家の子女にとって楽器を奏でることは教養のひとつであり、また楽器は男女の微妙な関係を暗示するメッセージでもあったのです。

ブリューゲルやフェルメールの絵が好きな方は、ぜひ古楽器の演奏に耳を傾けてみてください。

彼らが生きた時代の風景や音色が鮮やかに蘇ってくるはずです。

また、スペインの巨匠、ディエゴ・ベラスケス(1599〜1660年)の作品7点が展示されることで話題になっている『プラド美術館展』が開催される国立西洋美術館では、画家が生きた時代を彷彿とさせるバロック音楽の響きを楽しめます。

フランス絵画のコレクションで知られる『プーシキン美術館展』では、初来日となるモネの「草上の昼食」など、風景画の傑作が多数展示されます。

この美術展を記念したプレ・コンサートでは、チャイコフスキーやラヴェルなどロシアとフランスを代表する作曲家の曲が奏でられます。

「ブリューゲル展」記念コンサート

東京都美術館講堂/

3月18日(日)、24日(土)、30日(金)

ミュージアム・コンサート

「プラド美術館展」記念コンサート

国立西洋美術館講堂/

3月26日(月)、27日(火)

ミュージアム・コンサート

「プーシキン美術館展」プレ・コンサート

東京都美術館講堂/

4月6日(金)、11日(水)

今回の音楽祭で田中泰さんが、これだけは絶対に聴きたい、と楽しみにしているプログラムが『2台のピアノによるワーグナー&R・シュトラウス』。

2人の作曲家が遺した名曲をピアノ用にアレンジして演奏する試みであり、ソプラノによる歌曲も楽しめます。

演奏するのはオペラ歌手のトレーニングを担当する「コレペティトール」として実績のある2人のピアニスト。オペラを知り尽くしているからこそ、その世界観をピアノでどのように表現してくれるのか、興味は尽きません。

「ピアノが好きな方なら見逃せないプログラムです。聴いたことのあるメロディーがたくさんあるはずですよ」

(田中さん)。

〜レジーネ・ハングラー(ソプラノ)を迎えて

東京文化会館小ホール/

3月24日(土)

今日、音楽の父として崇められているバッハも、その死後しばらくは忘れ去られた存在でした。

天才ロッシーニでさえ「一発屋」と酷評された時期が長く、再評価の気運が高まったのは最近になってのこと。

今では誰もが知っている、アントニオ・ヴィヴァルディ(1678〜1741年)の「四季」だって、広く演奏されるようになったのは第二次世界大戦後のことです。

「CMや映画・ドラマなどで流れ、多くの方が知っているクラシックは、まだまだ氷山の一角。演奏家は歴史に埋もれた名曲の発掘にも取り組んでいますから、知られざる名曲に出会えるのもコンサートの楽しみのひとつです。偶然の出会いに期待して、ふらっと聴きに行くといいですよ。自分だけのお宝を見つけられるかもしれません」。

そう教えてくれた田中泰さんが今回特に注目している、知られざるお宝が、エーリヒ・コルンゴルト(1897〜1957年)です。

「彼は"モーツァルトの再来"とも呼ばれ、将来を嘱望されていましたが、ユダヤ系であったためナチスの迫害にあいアメリカに亡命し、生活のために多くの映画音楽を作曲しました。スター・ウォーズやジュラシック・パークにジョーズなど、誰もがメロディーを口ずさめるハリウッド映画の音楽を作曲したジョン・ウィリアムズは、コルンゴルトの影響を色濃く受けています。コルンゴルトの曲を聴いてみてください。彼が後世に与えた影響が一目瞭然です」。

一度はショービジネスの世界に身を投じたため、クラシック音楽の作曲家としては評価されていませんでしたが、最近になって彼の音楽の素晴らしさが再認識されています。

そんな彼が亡命前に作曲した弦楽六重奏曲が演奏されます。

日本でもめったに演奏されることのない貴重なチャンスです。

~コルンゴルト《弦楽六重奏曲》

東京文化会館小ホール/

3月29日(木)

そう思っている読者の方も多いと思います。

でも安心してください。

田中泰さんがこんなことを教えてくれました。

「クラシックは王侯貴族の食事中のBGM、テーブル・ミュージックとして発展してきた音楽です。主がお客さまをいかに心地よくさせるか、そのことを考えて作られたのがクラシック音楽の長い歴史であり、そのなかで生き残った名曲だけが今日演奏されているのです。クラシック音楽は人を楽しませ、和ませるもの。肩肘張る必要はありません。音楽祭で自分を心地よくさせてくれる名曲・名演奏にぜひ出会ってください」。

では、どんなコンサートを選べばいいのだろうか?

「みなさんレストランを予約するときは、メニューやお店の雰囲気を確かめて、気になった店を選びますよね。結果、大満足したり、ときには期待外れなこともある。コンサート選びも同じです。プログラムを見て、曲目や演奏家に少しでも興味が持てたら、ぜひ足を運んでみてください。音楽は瞬間芸術です。同じ曲でも会場の音響や、聴く側の体調や条件によってまったく異なる印象を受ける。予想以上の演奏が聴けたときの喜びは何ものにも代え難い。東京文化会館は日本屈指の演奏会場ですし、博物館や美術館という特別な環境にいる自分を感じながら音楽に触れるのも素晴らしい体験です」。

~1920年代の華やかなりし上海から、パリ、ベルリン、そして上野へ

東京キネマ倶楽部/

4月6日(金)

ソロ・リサイタルから壮大なオペラまで、多種多様なプログラムが用意されているので、どの公演を選んだらいいのか、迷ってしまうのも事実。

そこで、クラシックソムリエとして活躍している田中泰さんに、クラッシック音楽に興味がありながらも、なかなか聴くきっかけがなかったビジネスパーソンにこそ聴いて欲しい、素敵な公演をいくつか選んで教えていただいた。

田中 泰(たなか やすし)

田中 泰(たなか やすし)一般財団法人日本クラシックソムリエ協会代表理事、スプートニク代表取締役プロデューサー。2008年スプートニクを設立して独立。J-WAVE「モーニングクラシック」「JAL機内クラシックチャンネル」等の構成を通じてクラシックの普及に努める毎日を送っている。

"のだめファン"ならぜひ聴きたい、バッハのピアノ協奏曲に挑む、名ピアニストの弾き振り。

クラシックファンの裾野を広げたことでも知られるドラマ『のだめカンタービレ』では多くの名曲が流れていますが、そのなかでとても象徴的な演奏シーンがありました。

いつか、憧れの千秋先輩の指揮でピアノ協奏曲を演奏したいと夢見ていた、のだめがピアノを弾きながら指揮までこなしてしまう千秋先輩の姿を見て、「自分は必要ないんだ!」とショックを受け落ち込んでしまうシーンです。

千秋先輩が選んだのはバッハのピアノ協奏曲でした。

セバスチャン・バッハ(1685〜1750年)の時代、プロとしての指揮者はまだ存在せず、演奏者が一人二役をこなすことが多かったようです。

今ほど演奏会場も広くはなく、演奏者の数も少なかったから可能だったのでしょうが、よほどの技術と曲に対する理解力がなければできるものではありません。

そんな離れ業に現代最高のバッハ弾きといわれているピアニスト、コンスタンチン・リフシッツが挑むのですから、"のだめファン"、ならずとも必聴です。

「この音楽祭ではピアノ協奏曲だけでなく、バッハのプログラムが豊富に用意されています。やはり、人気があるんですね。バッハの音楽を聴かせると牛は乳をたくさん出し、作物は豊かに育つと言われています。リラックス効果があるのでしょうか。私も仕事で疲れ、刺激を遮断したいときでさえバッハは受け入れられます。仕事に集中したいとき、意欲を駆り立てたいときにもお勧めなので、ビジネスパーソンにもぜひ聴いて欲しいですね。ドライブミュージックにもいいですよ。無理な割り込みをされても怒る気分にならないから不思議です。バッハの音楽はシンプルで無駄がないのでアレンジがしやすく、古今東西の多くの音楽に採用されています。キース・ジャレットなど多くのジャズミュージシャンにも尊敬されていますし、最近の日本ではサカナクションの「バッハの旋律を夜に聴いたせいです。」にも流用されています」

(田中泰さん)。

音楽の父、とも呼ばれ、その名前は知らなくても誰もが旋律を聴いたことのあるバッハですが、死後その存在はほとんど忘れ去られていて、100年ほど過ぎてから再び注目されるようになりました。

膨大な数の曲を遺しているので、現代でも彼の全貌が明らかになっているとは言えません。

東京・春・音楽祭ではたくさんのバッハが演奏されますが、田中泰さんでさえ聴いたことのない曲もあるようです。

「まだまだ知らないクラシックの名曲、名演奏に出会えるのが音楽祭の楽しみのひとつですね。プログラムを見て、何となく気になる公演があったらぜひ足を運んでみてください。思わぬ出会いが待っているかもしれません」。

バッハを知ると、音楽へ興味が限りなく広がると言います。

この音楽祭をそのきっかけにしてみませんか。

SOMMELIER'S RECOMMENDATION

コンスタンチン・リフシッツ(ピアノ 指揮)J.S.バッハ ピアノ協奏曲全曲演奏会

東京文化会館小ホール/

3月30日(金)、4月1日(日)

バッハ弾きの異名をとるリフシッツが、自身の弾き振りで挑むバッハの鍵盤協奏曲全曲演奏会。バッハ愛に溢れた至福の2日間。

東博でバッハ

東京国立博物館平成館ラウンジ・法隆寺宝物館エントランスホール/

3月17日(土)、22日(木)、29日(木)、4月4日(水)、11日(水)

この音楽祭でも特に人気の高いシリーズ。

バッハの音楽と古の美術作品・仏像が不思議な世界を作り出す。

バッハの音楽と古の美術作品・仏像が不思議な世界を作り出す。

村上春樹さんも大好きな天才メロディー・メーカー、シューベルトのピアノ・ソナタを聴こう!

クラシック音楽にも造詣の深い村上春樹さんはフランツ・シューベルト(1797〜1828年)のピアノ・ソナタが大好きで、何枚ものCDを聴き比べているそうです。

『海辺のカフカ』(新潮文庫)のなかでは登場人物にこんなことも語らせています。

「フランツ・シューベルトのピアノ・ソナタを完璧に演奏することは、世界でいちばんむずかしい作業のひとつ」。

また、音楽エッセイ集『意味がなければスイングはない』(文春文庫)では、シューベルトのピアノ・ソナタについて、ベートーヴェンやモーツァルトと比べつつ、こう書いています。

「むずかしいこと抜きで、我々を温かく迎え入れ、彼の音楽が醸し出す心地よいエーテルの中に、損得抜きで浸らせてくれる」。

ベートーヴェンやモーツァルトに比べ、聴き手に寄り添ってくれたのがシューベルトだったのでしょうか。

そんなシューベルトの魅力について、田中泰さんはこう教えてくれました。

「31歳の若さで夭折したシューベルトは、誰に依頼されたわけでもないのに、まるで日記を書くように、独り言をつぶやくように膨大な数の曲を残しました。心に湧き出る旋律をそのまま音符にした彼の楽譜には、修正の跡がほとんど無いそうです。天才的なメロディー・メーカーなのです」。

今回の音楽祭では、シユーベルトのピアノ・ソナタが6日間に亘って演奏されます。ピアニストはジョージア出身で世界的に活躍しているエリーザベト・レオンスカヤ。

「歌曲やピアノの小品はよく知られているシューベルトですが、彼が遺した21曲のピアノ・ソナタは、演奏時間が長くてまとまりに欠けるとの指摘もあり、これほどまとめて聴けるようになったのはここ20〜30の年のことです。でも、聴いていただければ、どのメロディーも美しくて心に染みてきます」

(田中泰)。

"多少長くはなっちゃうけど、僕が書きたいから書いた"

というシューベルトのピアノ・ソナタ。

これって、村上さんの小説と共通していることなのかもしれません。

SOMMELIER'S RECOMMENDATION

エリーザベト・レオンスカヤ (ピアノ)~シューベルト・チクルス

東京文化会館小ホール/

4月4日(水)、6日(金)、8日(日)、10日(火)、12日(木)、14日(土)

円熟のピアニストによる6日間のシューベルト・チクルス。

ウィーンでも絶賛されたプログラムで、夭折の天才作曲家に向き合う。

ウィーンでも絶賛されたプログラムで、夭折の天才作曲家に向き合う。

「ナポレオンは死んだが、ロッシーニが現れた」スタンダールもその才能に驚いたロッシーの生き様と音楽

皇帝ナポレオンが凋落していったころ、ヨーロッパの音楽会に颯爽と表れたのが、イタリアの天才作曲家、ジョアキーノ・ロッシーニ(1792~1868年)でした。18歳でオペラ作曲家としてデビューし、『ウィリアム・テル』『セビリアの理髪師』などの歴史的オペラを作曲したロッシーニは、スタンダールやバルザックら多くの文化人を熱狂させ、その活躍にベートーヴェンも嫉妬したほどです。

しかし、絶頂期にある38歳で実質的にオペラ会から引退し、全く異なる人生を選択しました。

出世街道を歩んでいたエリートが早期退職するようなものでしょうか。

オペラの成功で財力を蓄えたロッシーニは、長い"余生"を料理の創作や高級レストランの経営に費やしました。

「私のオペラを酷評してもいいが、私の料理をけなしたら許さない」とも豪語したそうで、彼の名前が付いた料理も今日残っています。

親しい友人たちとの美食とワインの宴も夜毎楽しんでいたようです。

しかし、その一方で作曲は続けており、ピアノの小品や宗教曲などに優れた曲を残しています。

今回の音楽祭では、ほぼ1日を費やして彼の音楽と人生を俯瞰するマラソン・コンサートや、傑作「スターバト・マーテル」(聖母マリアの七つの悲しみ)などが演奏されます。

「スターバト・マーテル」はカトリック教会の聖歌で、我が子を失った母マリアの悲しみを歌にしたものです。

歌詞の意味が分からなくても、音楽は楽しめるものなのでしょうか?

そう尋ねると田中さんは心配ありません、と背中を押してくれました。

「私自身も、まずメロディーの美しさに惹かれて歌曲やオペラのファンになりました。皆さん、洋楽を好きになるきっかけも同じなのではないでしょうか。日本の歌謡曲だって、何を言っているのか分からない曲がたくさんあるけど、皆さん口ずさんでいるでしょ。

今年はロッシーニ没後150年にあたり、再評価の気運が高まっています。彼の音楽を入口にしてクラシックファンになるのもいいかもしれません。『ロッシーニはオペラだけじゃないんだよ』なんて、さらりと言えたらかっこいいですよね」。

SOMMELIER'S RECOMMENDATION

東京春祭マラソン・コンサート vol.8ロッシーニとその時代(没後150年記念)

~混乱の世を生き抜く知恵と音楽

東京文化会館小ホール/

3月25日(日)

2018年に没後150年を迎えるロッシーニ。

激しい変化の最中にあったヨーロッパに生を受け、数々のオペラで一世を風靡しながらも、早すぎる引退の後に悠々自適の人生を送った傑物の生き方に迫る。

激しい変化の最中にあったヨーロッパに生を受け、数々のオペラで一世を風靡しながらも、早すぎる引退の後に悠々自適の人生を送った傑物の生き方に迫る。

東京春祭 合唱の芸術シリーズ vol.5

ロッシーニ 《スターバト・マーテル》(没後150年記念)

~聖母マリアの七つの悲しみ

東京文化会館大ホール/

4月15日(日)

16世紀から21世紀まで幾多の作曲家たちが取り組んだ〈スターバト・マーテル〉。

ロッシーニが生んだ傑作を、女流シェフ・スカップッチの味付けで楽しめる。

ロッシーニが生んだ傑作を、女流シェフ・スカップッチの味付けで楽しめる。

美術館で音楽を聴くという贅沢さ。絵画と音楽のマリアージュを楽しもう。

音楽祭と同時期に上野で開催される美術展のテーマに沿ったミュージアム・コンサートにも注目です。

今回は、この春上野で開催される下記の3つの美術展にちなんだ演奏会が各美術館で開催されます。

- 『ブリューゲル展』(東京都美術館 〜4月1日(日))

- 『プラド美術館展』(国立西洋美術館 〜5月27日(日))

- 『プーシキン美術館展』(東京都美術館 4月14日(土)〜7月8日(日))

この展覧会の開催を記念したコンサートではブリューゲル1世が生きた頃に人々に愛された楽器、ヴァージナル(ピアノ)やリュート(ギター)、ヴィオラ・ダ・ガンバ(チエロ)などによる演奏が行われます。

これらの古楽器を絵の中に描いたのが、ブルューゲル1世から100年ほど後にオランダで生まれたヨハネス・フェルメール(1632〜1675年)です。

市井の人々の暮らしを描き日本でも人気の高い画家ですが、彼が生きた時代、良家の子女にとって楽器を奏でることは教養のひとつであり、また楽器は男女の微妙な関係を暗示するメッセージでもあったのです。

ブリューゲルやフェルメールの絵が好きな方は、ぜひ古楽器の演奏に耳を傾けてみてください。

彼らが生きた時代の風景や音色が鮮やかに蘇ってくるはずです。

また、スペインの巨匠、ディエゴ・ベラスケス(1599〜1660年)の作品7点が展示されることで話題になっている『プラド美術館展』が開催される国立西洋美術館では、画家が生きた時代を彷彿とさせるバロック音楽の響きを楽しめます。

フランス絵画のコレクションで知られる『プーシキン美術館展』では、初来日となるモネの「草上の昼食」など、風景画の傑作が多数展示されます。

この美術展を記念したプレ・コンサートでは、チャイコフスキーやラヴェルなどロシアとフランスを代表する作曲家の曲が奏でられます。

SOMMELIER'S RECOMMENDATION

ミュージアム・コンサート「ブリューゲル展」記念コンサート

東京都美術館講堂/

3月18日(日)、24日(土)、30日(金)

16世紀を代表し、150年にわたり画家を輩出し続けたブリューゲル家。

その一族の祖となるピーテル・ブリューゲル1世とその息子が生きたアントワープと周辺ゆかりの音楽が演奏されます。

リュートやヴァージナル、リコーダーなどの古楽器の響きにも注目。

その一族の祖となるピーテル・ブリューゲル1世とその息子が生きたアントワープと周辺ゆかりの音楽が演奏されます。

リュートやヴァージナル、リコーダーなどの古楽器の響きにも注目。

ミュージアム・コンサート

「プラド美術館展」記念コンサート

国立西洋美術館講堂/

3月26日(月)、27日(火)

バロック・ファン垂涎のスペインの至宝たちの展覧会を記念して開催する2日間のバロック・コンサート。

知られざる名曲の数々との出会いが待っています。

知られざる名曲の数々との出会いが待っています。

ミュージアム・コンサート

「プーシキン美術館展」プレ・コンサート

東京都美術館講堂/

4月6日(金)、11日(水)

世界屈指のフランス近代絵画コレクションを誇るプーシキン美術館。

その圧倒的なコレクションを求めて世界中の愛好家が集います。

プレ・コンサートではロシアとフランスの歌曲をたっぷりと。

その圧倒的なコレクションを求めて世界中の愛好家が集います。

プレ・コンサートではロシアとフランスの歌曲をたっぷりと。

田中さんのいち押しは2台のピアノが奏でるワーグナー。

今回の音楽祭で田中泰さんが、これだけは絶対に聴きたい、と楽しみにしているプログラムが『2台のピアノによるワーグナー&R・シュトラウス』。

2人の作曲家が遺した名曲をピアノ用にアレンジして演奏する試みであり、ソプラノによる歌曲も楽しめます。

演奏するのはオペラ歌手のトレーニングを担当する「コレペティトール」として実績のある2人のピアニスト。オペラを知り尽くしているからこそ、その世界観をピアノでどのように表現してくれるのか、興味は尽きません。

「ピアノが好きな方なら見逃せないプログラムです。聴いたことのあるメロディーがたくさんあるはずですよ」

(田中さん)。

SOMMELIER'S RECOMMENDATION

2台のピアノによるワーグナー&R・シュトラウス〜レジーネ・ハングラー(ソプラノ)を迎えて

東京文化会館小ホール/

3月24日(土)

ウィーン国立歌劇場やバイロイト音楽祭などドイツ語圏オペラ現場の第一線で活躍し、指揮者や歌手から「スーパー・コレペティトール」として絶大な信頼を得ている2人のピアニストが作り出す、シンフォニックなオペラ舞台。

掘れば掘るほど、知れば知るほどお宝に出会えるのがクラシック音楽。

今日、音楽の父として崇められているバッハも、その死後しばらくは忘れ去られた存在でした。

天才ロッシーニでさえ「一発屋」と酷評された時期が長く、再評価の気運が高まったのは最近になってのこと。

今では誰もが知っている、アントニオ・ヴィヴァルディ(1678〜1741年)の「四季」だって、広く演奏されるようになったのは第二次世界大戦後のことです。

「CMや映画・ドラマなどで流れ、多くの方が知っているクラシックは、まだまだ氷山の一角。演奏家は歴史に埋もれた名曲の発掘にも取り組んでいますから、知られざる名曲に出会えるのもコンサートの楽しみのひとつです。偶然の出会いに期待して、ふらっと聴きに行くといいですよ。自分だけのお宝を見つけられるかもしれません」。

そう教えてくれた田中泰さんが今回特に注目している、知られざるお宝が、エーリヒ・コルンゴルト(1897〜1957年)です。

「彼は"モーツァルトの再来"とも呼ばれ、将来を嘱望されていましたが、ユダヤ系であったためナチスの迫害にあいアメリカに亡命し、生活のために多くの映画音楽を作曲しました。スター・ウォーズやジュラシック・パークにジョーズなど、誰もがメロディーを口ずさめるハリウッド映画の音楽を作曲したジョン・ウィリアムズは、コルンゴルトの影響を色濃く受けています。コルンゴルトの曲を聴いてみてください。彼が後世に与えた影響が一目瞭然です」。

一度はショービジネスの世界に身を投じたため、クラシック音楽の作曲家としては評価されていませんでしたが、最近になって彼の音楽の素晴らしさが再認識されています。

そんな彼が亡命前に作曲した弦楽六重奏曲が演奏されます。

日本でもめったに演奏されることのない貴重なチャンスです。

SOMMELIER'S RECOMMENDATION

名手たちによる室内楽の極(きわみ)~コルンゴルト《弦楽六重奏曲》

東京文化会館小ホール/

3月29日(木)

名手たちの聴かせどころ満載の人気シリーズ。

ベートーヴェン、シューベルトの古典楽曲からコルンゴルトまで、今回も多彩な編成で挑む。

ベートーヴェン、シューベルトの古典楽曲からコルンゴルトまで、今回も多彩な編成で挑む。

クラシックは元々、食事中のBGM。気軽な気持ちで聴いていい。

クラシックの演奏会に興味はあるけど、敷居が高くて初心者は行き辛い。そう思っている読者の方も多いと思います。

でも安心してください。

田中泰さんがこんなことを教えてくれました。

「クラシックは王侯貴族の食事中のBGM、テーブル・ミュージックとして発展してきた音楽です。主がお客さまをいかに心地よくさせるか、そのことを考えて作られたのがクラシック音楽の長い歴史であり、そのなかで生き残った名曲だけが今日演奏されているのです。クラシック音楽は人を楽しませ、和ませるもの。肩肘張る必要はありません。音楽祭で自分を心地よくさせてくれる名曲・名演奏にぜひ出会ってください」。

では、どんなコンサートを選べばいいのだろうか?

「みなさんレストランを予約するときは、メニューやお店の雰囲気を確かめて、気になった店を選びますよね。結果、大満足したり、ときには期待外れなこともある。コンサート選びも同じです。プログラムを見て、曲目や演奏家に少しでも興味が持てたら、ぜひ足を運んでみてください。音楽は瞬間芸術です。同じ曲でも会場の音響や、聴く側の体調や条件によってまったく異なる印象を受ける。予想以上の演奏が聴けたときの喜びは何ものにも代え難い。東京文化会館は日本屈指の演奏会場ですし、博物館や美術館という特別な環境にいる自分を感じながら音楽に触れるのも素晴らしい体験です」。

SOMMELIER'S RECOMMENDATION

東京春祭NIGHT Cabaret(キャバレー)を巡る物語~1920年代の華やかなりし上海から、パリ、ベルリン、そして上野へ

東京キネマ倶楽部/

4月6日(金)

ベルリンやパリで、当時を生きた芸術家や作家たちが集い、文化の華が開いた時代の華やかさを再現する、魅惑の一夜。

第1部(21:30~23:00)終了後は、朝まで繰り広げられる第2部「東京春祭LATE NIGHT SHOW」が――。

第1部(21:30~23:00)終了後は、朝まで繰り広げられる第2部「東京春祭LATE NIGHT SHOW」が――。

写真クレジット

1:桜の街の音楽会(撮影:青柳 聡)、2:撮影:伊藤 勇、3:Shutterstock、4:Shutterstock、5:ミュージアム・コンサート(撮影:飯田耕治)、6:東京春祭ワーグナー・シリーズ(写真提供:東京・春・音楽祭実行委員会 / 撮影:青柳 聡)、7:室内楽(写真提供:東京・春・音楽祭実行委員会 / 撮影:青柳 聡)-

2023.03.15

社内コミュニケーションを深め、生産性・快適性を高めるオフィスレイアウト改革

-

2023.03.09

『三井のオフィス』 各種ソフトサービスのサービス名称及びロゴを刷新。

スローガンも新たに、「COLORFUL WORK(カラフルワーク)」と制定。 -

2023.02.27

東京・春・音楽祭 ――春の上野は音楽も満開

-

2023.02.21

組織を超えたつながりを深め、コラボレーションを促進する「共創」のための新オフィス

-

2023.02.20

&well健康コラム|マスクが誘発!? 口周りのトラブル

-

2023.02.20

「介護セミナー 認知症入門

~支える人に知っておいて欲しいこと~」開催レポート -

2023.02.06

【くらしのコラム】無意識に働きかける木の不思議な効果

-

2023.01.23

&well健康コラム|

朝食を制する者は、健康を制する

は

は