2025.04.25

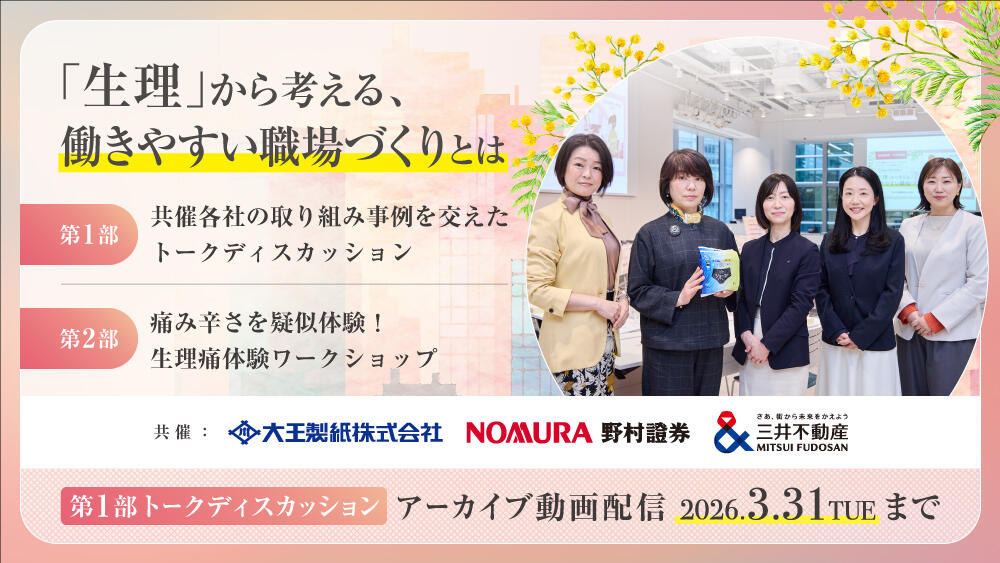

イベントレポート:「生理」から考える、働きやすい職場づくりとは

『三井のオフィス』では、毎年3月の国際女性デーに合わせて、女性のキャリアを考えるイベントを開催してきました。今年は、女性特有の健康課題である「生理」に焦点を当てた体験型イベントを実施。トークディスカッション(第一部)と生理痛体験ワークショップ(第二部)を通して、職場での思いやりや相互理解を深め、より働きやすい環境のあり方を考えました。

<トークディスカッションにご登壇いただいた皆さま>

■パネリスト

大王製紙株式会社

執行役員 コーポレート部門 人事本部 ダイバーシティ推進部 部長

田邊 典代氏

野村證券株式会社

人事企画部 ヘルスサポートグループ ヴァイス・プレジデント兼グループ長

河野 和絵氏

三井不動産株式会社

ビルディング本部 法人営業統括一部 法人営業推進グループ 統括

山田 祥子氏

株式会社リンケージ

FEMCLE事業責任者/日本医療政策機構 フェロー

今村 優子氏

■ファシリテーター

ウェルネス・ダイアログ研究所 所長

宮田 祐子氏

ヘルスリテラシーを社会全体で高めていく必要性

イベント会場となったのは、東京ミッドタウン八重洲カンファレンス5階 イベントスペースです。三井不動産のオフィステナントより人事・DE&I推進担当者を中心とした約50名が参加されました。

イベントの第一部では5名の登壇者によるトークディスカッションが実施され、様々な視点から対話が深められました。まず、ファシリテーターの宮田さんが取り上げたのは、女性特有の健康課題(月経・更年期症状・婦人科系疾患・不妊治療など)による経済損失が年間3.4兆円※1と試算されていることです。生理の影響でパフォーマンスの低下を感じる人が全体の75%※2に上るというアンケート結果も示されました。

こうした状況に対し、リンケージにて働く女性の健康支援サービス「FEMCLE(フェムクル)」の事業責任者を務め、また日本医療政策機構にも所属している今村さんは、「ヘルスリテラシーの高い人の方が、月経時やPMS(月経前症候群)時の仕事のパフォーマンスを高く維持できるという調査結果があります。ただし、このリテラシーを個人の努力に委ねるのではなく、企業や社会全体で支援していく必要があります」と指摘。日本ではこれまで健康教育や性教育が十分でなく、必要な情報にアクセスできる仕組みづくりの重要性が挙げられました。

しかし、働く環境に視点を置くと、企業としてはどのようにサポートするべきかわからないといった声が多く挙がるのです。例えば、多くの企業が導入している生理休暇について、制度があるにもかかわらず、日経BP総合研究所が1,197人に対して行った調査によると、その取得率は1割未満※3にとどまっています。症状が強くても我慢する人が多く、生理に対して周囲の理解を得ることの難しさが「生理休暇の利用しにくさ」の要因となっているのです。

また、野村ホールディングスで実施した「働くうえで実際に女性社員が困っていることと、上司が女性と働くうえで対処に困った経験」を比較した結果もご紹介。女性社員は月経関連で悩んでいることが多かったのに対し、上司が最も多く回答したのは「特にない」という回答で、大きな認識のギャップがあります。上司には女性も含まれていて、同性であっても生理による不調を言えない部下と、そこに気づかない上司が一定数いることが窺えました。

働く女性を支える各社の取り組み

その後、登壇企業各社の具体的な取り組みが紹介されました。野村證券の河野さんからは、女性社員の健康支援の一環として導入した低用量ピルの服薬支援制度について説明がありました。この制度は、45歳以下の女性社員を対象に、オンライン診療を通じて低用量ピルを処方し、会社が全額費用を負担するというもの。河野さんは「導入後、予想を超える申し込みがあり、多くの社員から『会社がここまでサポートしてくれるとは思わなかった』という感謝の声が寄せられ、やってよかったと感じています」と語りました。また同社では、2025年4月から生理休暇の名称を「F休暇」(FemaleのF)に変更し、PMSの症状にも適用を拡大する予定とのことです。

続いて、大王製紙の田邊さんからは、従業員への生理用品の購入支援というメーカーならではの取り組みが紹介されました。同社では、これまでにも子育て中の従業員向けにベビー用オムツやおしりふきの購入支援を実施してきましたが、それを生理用品や介護用品にも拡充する計画とのことです。「当社で仕事をしてくれているからには、快適に働くために必要なものを支援していきたいという思いがあります」と田邊さん。また社外でも、学生向けの「奨学ナプキン」やアフリカでの「ハートサポートプロジェクト」などを通し、経済的な理由で生理用品の購入が難しい人への支援を積極的に展開しています。

さらに、大王製紙では社長と社員のタウンホールミーティングにおいて「生理休暇の取りにくさや認知度の低さ」が指摘されたことで、社長が名称変更を提案。同社が扱うブランド名を冠した「エリス休暇」として、利用促進を図っています。

三井不動産の山田さんからは、女性の健康をテーマにしたフォーラム開催が紹介されました。元アスリートの潮田玲子さん等を招いたトークイベントでは、アスリートに無月経が多い現状と、それが問題視されにくいスポーツ業界の課題について議論が深まったとのこと。山田さんは「スポーツ選手の世界は自分とはかけ離れていると思っていましたが、実はオフィスワーカーにも共通した課題があることに気付きました。男性を含め、周囲の理解を高めていくことが重要なのだと思います」と語りました。

共用部トイレへの生理用品の設置で広がる安心感

トークディスカッションの後半は、「オフィストイレへの生理用品設置から考える、働きやすい職場環境とは?」というテーマのもとで議論を深めました。女性の生理に関する職場の困りごととして、ナプキンを忘れてしまった、急に生理が始まったなどはよく聞くお話です。宮田さんが「月経漏れや、ナプキンを取り替える時間がないといった問題には、女性の方々は誰もが直面したことがあるのではないでしょうか」と問いかけると、会場内の参加者からも頷く姿が見られました。

これに対して今村さんは、医療衛生の観点から「ナプキンの交換が適切でないと、雑菌の増殖による感染症リスクや、湿疹・かぶれなどの肌トラブルが起きる可能性があります。心理的にも不安で仕事に集中できませんよね。社員が安心して快適な状態で仕事に臨めるような環境を、会社として整えていく必要があると思います」と指摘します。

一方で田邊さんは、「実は当社でも過去に工場からの要望で生理用品のトイレ設置について議論したことがあるのですが、広大な敷地の中に施設が点在しているため、運用面の難しさから実現に至りませんでした。

しかし、製造現場では異物混入を防ぐために私物の持ち込みの制約があって、女性は生理用品の交換に苦慮しており、改めて全社でのトイレへの生理用品の設置を検討しているところです」と自社の課題を話します。

トイレへの生理用品設置の必要性には河野さんも同意を示し、「当社が入居するビルの隣のららぽーとでは、トイレで生理用品の提供サービスがあり、それを見た社員の間で『こういう取り組みがうちの社内にもあったらいいよね』という声が上がっていて、現在検討を進めています」と語りました。

これを受け山田さんは、2021年より三井不動産がららぽーとで生理用品の無償提供を実証実験として進めてきたことを紹介。メディアからの反響が大きく、利用者アンケートでも非常に好評だったため、その後複数の商業施設で設置を拡大してきました。

また、オフィスビルでも数年前からテナント企業より生理用品設置の相談が増えていたとのこと。ただ通常、オフィスのトイレは共用部にあたることが多く、ビル管理者の許可や同じフロアに入っている他のテナントとの調整が必要になります。山田さんは「やはりここを取り組むのがビル管理者としての仕事ではないかと考え、生理用品をオフィスビルに置くというプロジェクトを地道に続けてきました」と話します。

今回のイベント会場である東京ミッドタウン八重洲のオフィスフロアでは、先立って生理用品の設置を開始しており、利用者からは「いざというとき安心感がある」「この取り組みがもっと広がるとありがたい」と支持する声が広がっています。「今後は日本橋・八重洲・日比谷エリアを中心に、2025年度に19棟713カ所に設置を予定しており、少しずつ活動を広げていきます」と山田さん。

さらに、田邊さんの「学校や自治体での生理用品設置が進んでいる」という前述の発言を受け、「そうした環境で育った若い女性が社会人になった際、オフィスに生理用品がないことへの違和感が生まれるのでは」という点にも注目が集まりました。宮田さんが「就活生が重視する企業の条件で1位となるのが『心身ともに健康に働ける職場』です。女性特有の健康課題に配慮する企業であるというアピールは、人材不足の時代において重要だと感じます」と話すと、多くの参加者に賛同が広がりました。

「知る」ことで職場環境を考えるきっかけに

第一部の最後には、第二部の生理痛体験ワークショップに先立ち、リンケージの今村さんより体験する目的について説明がありました。このワークショップは、単なる痛みの体験ではなく、職場環境を変えていくことを目的に、2024年9月~2025年2月の半年間で、すでに約100社・3,500名が体験し、好評を得てきたものです。「体験後にアンケートに回答くださった方々では、女性の健康課題に会社として対処すべき、自身も行動を変えるべきと考える割合が大きく高まっており、私たちとしても手応えを感じています」と今村さんは話しました。

休憩を挟んで第二部の生理痛体験ワークショップが始まりました。イントロダクションでは、「120分の休憩なしの会議で、出席した女性社員の一人が生理2日目だった。会議後に経血で服が汚れてしまっていた」という事例が挙げられました。クイズ形式で「一番良くなかったのは誰か」を考え、参加者から様々な声が挙がったのに対し、講師は「誰か特定の人が悪かったわけではなく、問題の本質は関係者が正しい情報を知らなかったことにあります」と指摘。このケースでは、女性が過多月経の可能性があり、婦人科受診で症状の緩和が期待できることが説明され、「知る」ことの大切さと、それが「職場環境のあり方を考える」きっかけになることが示されました。

続いて、生理に関する基礎知識が紹介されました。出産回数の減少や初潮の低年齢化により、100年前と比べて女性の生理の回数は約9倍に増加し、生涯で400~450回ほどに。その結果、月経による生活への支障も、婦人科系疾患の発症リスクも増加傾向にあります。生理の仕組みと生理痛のメカニズムについて分かりやすく解説し、講師からは「心身の不調は女性ホルモンに起因するため、個人の力だけでの解決は難しいのが実際です。症状によっては病気の可能性もあるため、正しい知識を持つことは欠かせません」と述べました。月経困難症、過多月経症状、PMS様症状という3つの主な疾患についても説明があり、「不調は我慢するものではなく、女性の健康課題を理解し、組織として解決していくことが重要」という点が強調されました。

生理痛の体験を通して、他者への思いやりを深める

いよいよ生理痛体験へ。専用デバイスである生理痛VR体験装置「ピリオノイド」が、各グループのテーブルに1台ずつ用意されました。体験の希望者が電極パッドを下腹部(おへその下あたり)に貼り付け、電流を流すことで月経時に子宮内膜が剝がれ落ちる際に生じる子宮収縮に伴う痛みを再現します。コントローラーでは、痛みのレベルを「弱」「中」「強」の3段階から選べるノーマルモードと、痛みの強さが不規則に切り替わるランダムモードを選択できます。

電極パッドを取り付けたのち、グループごとにデバイスを交代で使用し、生理痛を体験しました。「痛い!」という声があちこちから上がります。「本当にこんなに痛い人がいるの?」「座っても立っても耐えられない」という驚きが広がる一方、「わりと平気」「そんなに痛くない」という参加者も一部にはいて、生理痛と同様に痛みの感じ方には個人差が非常に大きいことが明らかになりました。

電流の強さをいろいろ変えて試すことで、「弱」は平気でも、「中」だとつらい、「強」は耐えられないという反応も。「ランダムモードは(生理期間中の)リアルな痛みに近いと感じる」という女性や、「『弱』でもびっくりするような痛み。『強』は絶対無理」という男性の声も聞かれました。さらに女性では、「私はいつも『弱』かな」「『中』くらいな気がする」と、自身が普段感じる痛みを客観視し、比較する姿が見られました。

体験後、参加者は「強」の痛みをどう感じたかを、会場に設置されたパネルにシールを貼って示しました。「満員電車での1時間通勤」「取引先へのプレゼンテーション」「座っての事務作業」などの日常的なシーンについて、それぞれの許容度を評価。すべての項目で「耐えられない」側に圧倒的にシールが集まる結果となりました。

生理痛体験を通して感じたことをそれぞれが書き出す個人ワークのほか、各グループでディスカッションして意見をまとめるグループワークも実施しました。「気遣いや配慮面」と「制度・環境面」について、体験を通した気づきから職場のあり方を話し合います。

グループワーク後の発表では、生理休暇が使いたくても生理痛について話しにくい雰囲気への課題感や、男性として相談を受けたときどう対応すべきかなど、さまざまな意見が出ました。また、「冷えを避けるために空調は高めにしてほしい」「10分、15分でいいから横になって休めるスペースが社内にあると、生理の人でなくても助かるのでは」など、具体的に設備のあり方に触れる声も挙がりました。

締めくくりとして、講師は「不調は性別に関係なく誰にでもあるもので、他者を思いやる風土が大切です。今日の体験を活かして、女性活躍推進に向けた職場づくりに取り組んでいただければと思います」と述べました。

充実した2時間15分のイベントが終了。参加者へのギフトとして、大王製紙から生理用品「エリス」シリーズの詰め合わせが渡されました。その後、同じフロアで参加者同士の交流を深める懇親会が開催されました。

男性はもちろん、女性同士でも普段なかなか話す機会の少ない「生理」というテーマを起点に、健康課題への向き合い方、働きやすい職場づくりなどに視野を広げるイベントとなりました。『三井のオフィス』では今後も女性活躍推進のため、さまざまなイベントや情報発信を続けていきます。

引用元

※1:「女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について」経済産業省 ヘルスケア産業課 2024年2月

※2、3:日経BP総合研究所「働く女性1956人の生理の悩みと仕事と生活2021」調査

当日ご参加いただけなかった方や、もう一度視聴されたい方のために、期間限定でアーカイブ動画を掲載いたします。

ぜひご視聴ください。

当日投影資料リンク先(※2026年3月31日まで掲載予定)

https://and-biz.jp/files/pdf/0305toueishiryou.pdf

※当サイトの映像・画像・資料の再配布(同じような形のサイトを作成する行為)は禁止させていただきます。

また、当サイトの映像・画像・資料を加工した転載や配布も禁止させていただきます。

※本コラムは2024年3月5日時点の情報です。

-

2025.05.09

おすすめアフタヌーンティー・スイーツ特集!

-

2025.04.25

イベントレポート:「生理」から考える、働きやすい職場づくりとは

-

2025.04.25

親子間コミュニケーションで、資産承継を成功に導きませんか?子世代が「困る相続」「喜ぶ相続」【第3回】

-

2025.04.11

視覚障がい者の「歩く」を支える未来へ!日本橋での歩行支援アプリと歩行誘導シートの実証実験

-

2025.04.11

初代王者はどの企業に!?企業対抗スポーツフェス2025 実施レポート

-

2025.04.11

「日本橋サステナSUMMITテーマ別分科会~障がい者インクルージョンSESSION~」開催レポート

-

2025.04.11

ホテル&リゾート特別優待特集!旅行先のホテルは&BIZでお得に予約!

-

2025.03.25

親子間コミュニケーションで、資産承継を成功に導きませんか? 子世代が「困る相続」「喜ぶ相続」【第2回】

は

は