2025.04.25

親子間コミュニケーションで、資産承継を成功に導きませんか?子世代が「困る相続」「喜ぶ相続」【第3回】

情報誌レッツプラザ2024年Winter号より引用

前回は、子世代が「困る相続」が起きる根本的な原因として、❶相続に対する親世代の準備不足、❷親子の想いのすれ違い、❸親世代の「問題の先送り」という3つがあることを解説しました。最終回となる今回は、子世代が「困る相続」を「喜ぶ相続」に変えるためのステップと、その過程で浮かび上がった問題を解決するための対策についてご紹介します。ぜひ親子で実践しながら、親世代も子世代も「喜ぶ相続」を目指していただきたいと思います。

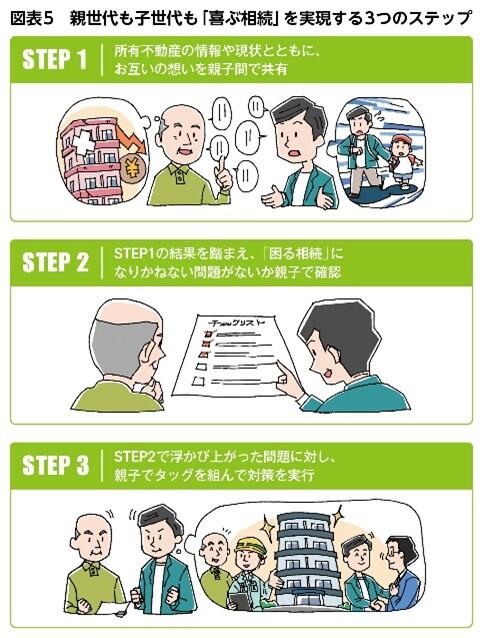

「困る相続」を「喜ぶ相続」に変える3ステップ

子世代が「困る相続」を「喜ぶ相続」に変えるステップは図表5の通りです。

STEP1では、不動産の情報と現状、想いを親子で共有します。その際は、前回ご紹介した「子世代が困りやすい不動産の3要素」(❶手間がかかる、❷収益性が低い、❸権利関係が複雑)に該当する不動産の有無を確認しましょう。また、想いを共有する際は、親世代と子世代ではライフスタイルや価値観が異なるということを踏まえ、相手の想いを理解することを心がけましょう。

STEP1を実践することで、例えば所有している不動産を子世代が把握できていない、親子の想いにギャップがあるなどさまざまな問題が浮かび上がってくるでしょう。そうした問題を確認することがSTEP2です。最後のSTEP3では、問題を解消し、親世代も子世代も「喜ぶ相続」を実現するための対策を講じていきます。

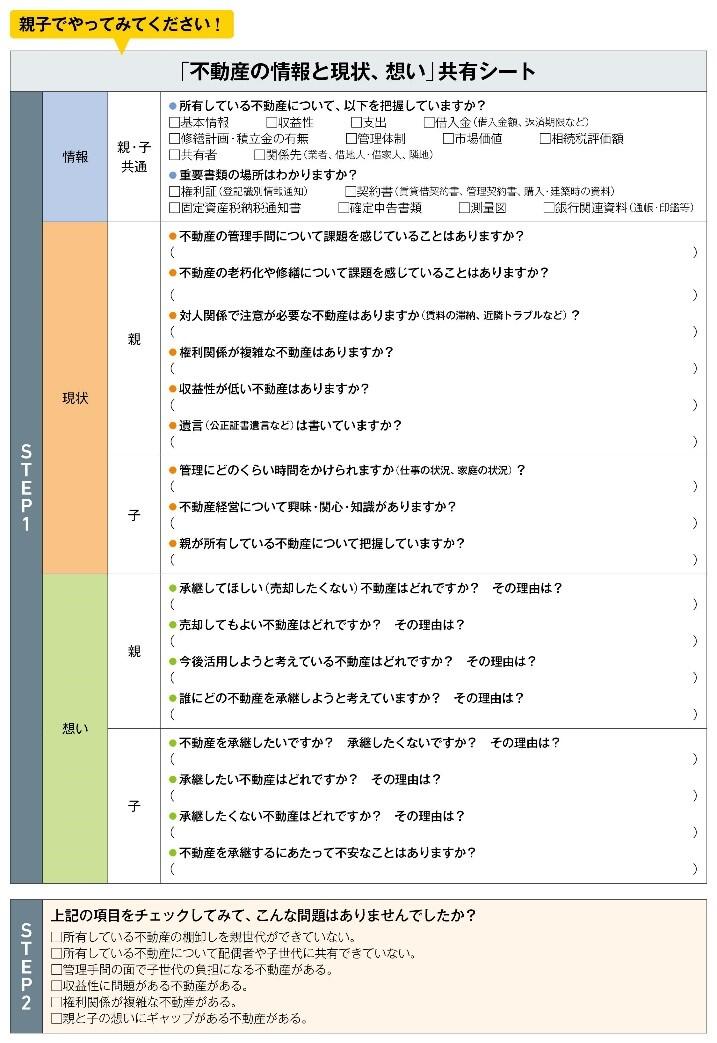

共有シートを活用しながら、STEP1・2にトライ!

上記のSTEP1・2を親子で実践していただくために、「不動産の情報と現状、想い」共有シートをご用意しました。この共有シートを活用し、親子で実際に話し合ってみましょう。シートの使い方は下記の通りです。

①まず所有不動産の情報を整理します。不動産の所在地や面積などの基本情報のほか、収益性や借入金、修繕計画や積立金の有無などを書き出します。権利証(登記識別情報通知)や各種契約書など、相続税の申告や不動産経営を引き継ぐための書類が揃っているかどうかも確認しておくと安心です。

②次に、不動産の現状について整理します。親世代は、管理手間や老朽化について感じている課題の有無、対人関係で注意が必要な不動産の有無などを確認していきます。権利が複雑、収益性が低いなどの問題も含め、子世代が「困る相続」になりかねない不動産の有無をしっかり点検していきましょう。一方の子世代は、親が所有する不動産について把握しているか、不動産の管理にどのくらいの時間をかけられるか、そもそも不動産経営に興味・関心・知識があるのか否かについて整理していきましょう。

③そして、親子の想いを共有していきます。親世代が行いたいのは、売却したくない不動産や売却してもよい不動産、今後活用を考えている不動産などの判別です。また、誰にどの不動産を承継するかなどについても考えを整理してみましょう。子世代は、不動産を承継したいか否かから考えてみてください。承継する意思があるならば、承継したい不動産や承継したくない不動産を検討するとともに、承継するにあたって不安なことを書き出していきましょう。以上でSTEP1は完了です。

次のSTEP2では、STEP1の結果を踏まえ、「困る相続」になりかねない問題がないか親子で確認していきましょう。6つの中から、当てはまる項目にチェックを入れてください。

問題ごとに適した対策を考え実行する

問題が明らかになったらいよいよSTEP3です。それぞれの問題を解決するための対策をご紹介します。

●所有している不動産を配偶者や子世代に共有できていない......一刻も早く資産の棚卸しを行い、所有不動産を把握し、子世代に共有しましょう。なお、三井不動産グループでは所有不動産の基本情報や収益性、市場価格、相続税評価額などをまとめる無料サービスも行っています(所有不動産の情報をまとめた事例はこちらからご確認ください)。このようなサービスを活用し、効率的に資産の棚卸しを行うのも一案です。

●管理手間がかかる不動産・収益性が低い不動産がある......当該不動産を手放してもよいか、手放したくないかで対策が異なります。手放してもよい場合は売却も選択肢ですが、現金化することで相続税の負担が重くなる可能性があるため、管理手間が軽減できる不動産や収益性の高い不動産への組み換えも視野に入れるとよいでしょう。手放したくない場合は、管理手間を軽減したり、収益性を改善する方法を探します。

管理手間については、自主管理をやめて管理会社に委託する、サブリース(一括借上)にするなど、負担なく引き継げる方法がないか親子で話し合いましょう。また、子世代になるべく早い時期から不動産経営に関わってもらうのもよい方法です。経験を積むことで知識や興味・関心が深まり、心理的な負担が減ったケースも多々見られます。

収益性については、リフォームや建て替えなどを行い、収益性を改善してから子どもに引き渡すのがよいでしょう。相続発生前に行うことにより、相続税評価額対策になるというメリットもあります。

●収益を生まない不動産がある......活用が難しく、収益を生まない不動産については対策が急務です。安くても早めに売却するのが得策ですが、売却することすら難しければ相続放棄や相続土地国庫帰属制度の利用、無償譲渡(寄付)などの選択肢も視野に入れましょう。ただし、相続放棄は収益を生まない不動産だけでなく、相続財産のすべてを放棄することになります。また、相続土地国庫帰属制度の利用にも一定条件があり、無償で譲渡したいという場合も引き取り手を見つけるのは容易ではないため、少しでも早く検討を始めましょう。

●権利関係が複雑な不動産がある......情報の整理と権利者の洗い出しを行ったうえで、子世代に伝達しましょう。将来問題になりそうな測量などは事前に済ませておくことがお勧めです。承継にあたって懸念点がある物件(共有物や収益が低い貸地など)があれば買い取りや売却を検討します(貸地の整理対策についてはこちらをご確認ください)。本連載第1回目のCase05のように、親族が土地を無償で利用し、自宅を建てて住んでいるような場合は、親世代が進んで親族と話し合って今後の方向性を決めます。代を重ねるごとに関係者が増え、調整がさらに困難になるため、親世代での解決を目指しましょう。

●親と子の想いにギャップがある不動産がある......親子で話し合い、折り合えるところを探っていきましょう。親と子で実施したい対策が異なり、それぞれのメリット・デメリットなどを把握したい場合は、相続や不動産の専門家にご相談されることをお勧めします。第三者が間に入ることで議論が前に進むこともあるでしょう。

このように、親子でしっかりとコミュニケーションをとり、所有不動産の情報を把握するとともに、お互いの想いを共有したうえで、親子でタッグを組んで対策に取り組む――。それこそが、子世代が「困る相続」を「喜ぶ相続」に変える最大のポイントです。ぜひレッツを伴走者としながら、親世代も子世代も「喜ぶ相続」を叶えていただきたいと思います。

◆ ◆ ◆

税理士。1978年、神奈川県生まれ。慶應義塾大学経済学部卒。2005年、税理士法人エーティーオー財産相談室入社。資産税を中心とする税務申告、不動産税務コンサルティング業務などを提供。2021年、同法人代表社員に就任し、現在に至る。著書に『土地の有効活用と相続・承継対策』(税務研究会出版局)など。

税理士法人エーティーオー 財産相談室 代表社員

高木 康裕

なお、本コラムは三井不動産グループの資産経営情報誌「Let's Plaza 2024.Winter号」に掲載した記事を修正、改題したものです。「Let's Plaza」(年3回発行)では資産経営に関する旬な話題や詳細な事例などを豊富に掲載しておりますので、ぜひ最新号よりご購読ください。

copyright 2022 Mitsui Fudosan Co., Ltd. All Rights Reserved.

-

2025.04.25

イベントレポート:「生理」から考える、働きやすい職場づくりとは

-

2025.04.25

親子間コミュニケーションで、資産承継を成功に導きませんか?子世代が「困る相続」「喜ぶ相続」【第3回】

-

2025.04.11

視覚障がい者の「歩く」を支える未来へ!日本橋での歩行支援アプリと歩行誘導シートの実証実験

-

2025.04.11

初代王者はどの企業に!?企業対抗スポーツフェス2025 実施レポート

-

2025.04.11

「日本橋サステナSUMMITテーマ別分科会~障がい者インクルージョンSESSION~」開催レポート

-

2025.04.11

ホテル&リゾート特別優待特集!旅行先のホテルは&BIZでお得に予約!

-

2025.03.25

親子間コミュニケーションで、資産承継を成功に導きませんか? 子世代が「困る相続」「喜ぶ相続」【第2回】

-

2025.02.25

「介護セミナー 介護と仕事を両立させるためのヒント」開催レポート

は

は